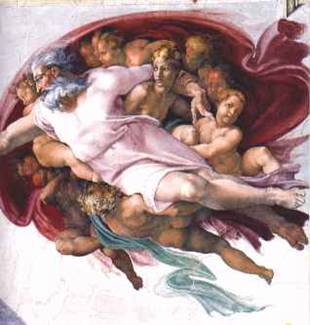

Michelangelo Buonarroti, Creazione di Adamo, 1511

Nel ciclo delle nove Storie bibliche, che affrescano la volta della Cappella Sistina, la Creazione di Adamo, collocata quasi al centro dello spazio architettonico, possiede un significato fondamentale: tra la mano di Dio e quella dolcemente allungata (non protesa!) di Adamo passa una comunicazione invisibile, ma potente. Non si tratta solo del gesto divino, che “crea” il primo uomo, ma qualcosa di ancora più complesso. Il Dio inventa l’uomo, ma, a sua volta, è da questi messo in rappresentazione, messo in forma. Al Dio viene dato il nome e il volto. Si tratta di un confronto stupendo e terribile tra la fiera biologia muscolare di Adamo e la potenza mentale della creazione: Adamo è perfetto corpo, Dio è perfetta “mente”. Se così fosse, sarebbe allora spiegabile la “figura” nascosta che costituisce il nodo divino: l’immagine del Dio, circondato e avviluppato dai sinuosi intrecci degli angeli, contenuti nella vela gonfia del manto, può essere interpretata come una rappresentazione simbolica del cervello dell’uomo stesso, con le sue pieghe, le sue circonvoluzioni, le sue anse. Vi è chi s’è spinto addirittura a scorgere precise corrispondenze tra la forma di questa figura e l’anatomia precisa del cervello. Sono ben visibili il contorno della volta del cervello, e della base; l'arco del braccio sinistro di Dio delinea il giro del cingolo, il panneggiamento verde alla base descrive il corso dell'arteria vertebrale; la schiena dell'angelo che sorregge Iddio corrisponde al ponte di Varolio, mentre le sue gambe si prolungano a costituire il midollo spinale. Perfino il dettaglio della struttura bilobata dell'ipofisi é riprodotto fedelmente nel piede apparentemente bifido di un angelo, a differenza degli ordinari piedi di Dio e degli altri cherubini, dotati delle consuete cinque dita; mentre la coscia dello stesso angelo si staglia in corrispondenza del chiasma ottico

. (Si veda http://www.dematel.com/cultura/michel1.htm).

Ciò che a noi preme sottolineare è che certamente Michelangelo, non solo conosceva le ricerche degli anatomisti suoi contemporanei, ma non poteva non condividere le argomentazioni neoplatoniche della cultura d’avanguardia, a lui più vicina, che affermavano che la sede dell’intelletto era da individuare, senza alcun’ombra di dubbio, nella mente. Scriveva Berengario da Carpi (Commentaria super Anatomia Mundini, Bologna, Girolamo de Benedetti, 1521) professore di anatomia a Bologna all'epoca in cui Michelangelo eseguiva la volta della Cappella Sistina: "Sia che la mia opinione sia nuova o antica, io credo che sia molto convincente. Ritengo che i citati poteri della mente siano localizzati nelle due cavità anteriori del cervello, che la fantasia sia localizzata anteriormente e non altrove, che il pensiero stia a metà e la memoria posteriormente, e anche ai lati, perché la parte posteriore di quel ventricolo si estende ai lati delle orecchie"

. L’”invenzione rappresentativa” del Dio da parte dell’uomo prende qui la forma stessa della macchina per eccellenza creatrice: il cervello, la mente. La “matrice”. Dove sta la mente e, soprattutto, che relazione ha con il cervello e con il corpo? La mente è un’espressione funzionale del cervello; solo una descrizione funzionale del cervello e della sua attività ci avvicina alla mente dal versante del cervello!

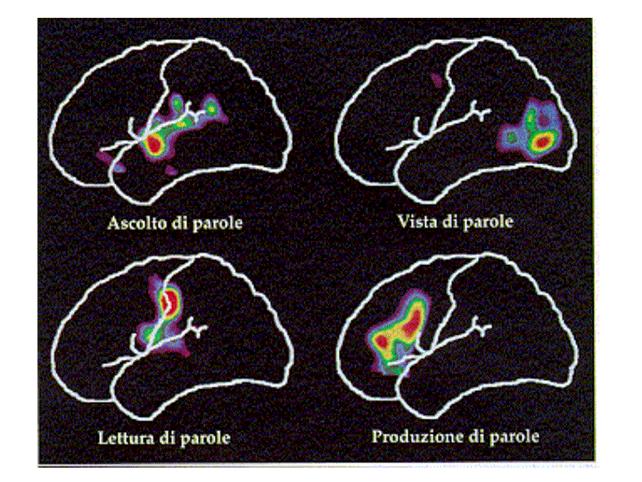

A noi non interessa, in questo contesto, penetrare nella profondità della ricerca scientifica sul rapporto tra mente e cervello, e ne parliamo, come al solito, dal punto di vista dell’arte e, nel fatto specifico, di come questo argomento abbia suscitato e susciti un così grande interesse per l’artista attuale. Dobbiamo, prima di ciò, solo chiarire alcuni punti, anche se in maniera superficiale. Gli scienziati hanno ormai definitivamente raggiunto un accordo, ritenendo che il cervello, organo in cui si forma la mente, è costituito da un "mosaico" di componenti che presiedono a capacità mentali differenziate e complementari, tali per cui esso si adatta ad una "formulazione multimediale" dell’informazione. In altre parole, la ricerca più avanzata ha stabilito che cerebrale e mentale sono distinti e, nello stesso tempo, strettamente connessi. Questo è un punto che è ormai acquisito da tutti i ricercatori. I problemi che si pongono rispetto ai rapporti mente/cervello aprono il campo ad una nuova e promettente prospettiva di ricerca che deve utilizzare strumenti teorici inediti, solo in parte attivati all’interno del mondo scientifico e filosofico.

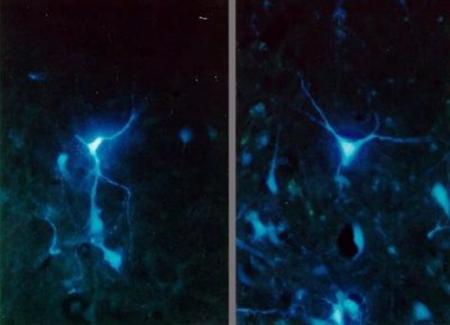

Neuroni di Substantia nigra, pars reticulata, area del tetto mesencefalico che controlla la paura e i comportamenti di difesa

Neuroni di Substantia nigra, pars reticulata

, area del tetto mesencefalico che controlla la paura e i comportamenti di difesa. Il raggiungimento di simili traguardi fa capire quanto si sia vicini alla comprensione, quanto meno, della specializzazione, non solo delle singole aree del cervello, ma addirittura di singoli neuroni! Io ritengo che queste due immagini di neuroni e per quello che ispirano, essendo dedicati a far funzionare la paura e il comportamento di difesa, possano essere assunti come dei “segni” altamente connotati esteticamente. È vero che solo la … mente allenata alla bellezza, al gioco linguistico, all’esperienza storica e critica dell’arte è privilegiata nel trovare simili valori o significati. Ma è anche vero che stiamo entrando nel mondo ancora in parte segreto della macchina che produce questi stessi pensieri.

Il filosofo pensa il pensiero, lo scienziato pensa alla mente-cervello, il poeta pensa alla parola! Tra arte e scienza si sta sviluppando una sorta di contaminazione reciproca, sulla quale vale la pena di cominciare ad indagare in maniera più approfondita, ricercandone i segni sia nel campo della letteratura che in quelli dello spettacolo cinematografico e musicale, sia nell'ambito stesso della ricerca e della produzione tecnologica e scientifica.

Useremo tre esempi di opere molto affascinanti: Terrain 01, di Ulrike Gabriel; IBVA, Interactive Brainwave Visual Analyzer, di Masahiro Kahata e Recital di Lewis de Soto. Questi tre episodi espositivi, proprio in quanto inseriti in un contesto artistico, si prestano a diventare degli esempi sintomatici di un doppio movimento di relazione tra l'arte e la scienza: la prima si occupa sempre più delle tematiche sviluppate nell'ambito della ricerca tecnoscientifica, complessizzandone ulteriormente il significato nell'ambito della riflessione epistemologica ed inserendovi quote parti di concettualità poetica, la seconda, al contrario, manifesta sempre più una decisa propensione per una legittimazione culturale, tanto più esteticamente connotata quanto più le sue ricerche e la sua produzione si allontanano da una funzione effettivamente sociale e dagli ultimi residui di preoccupazione etica.

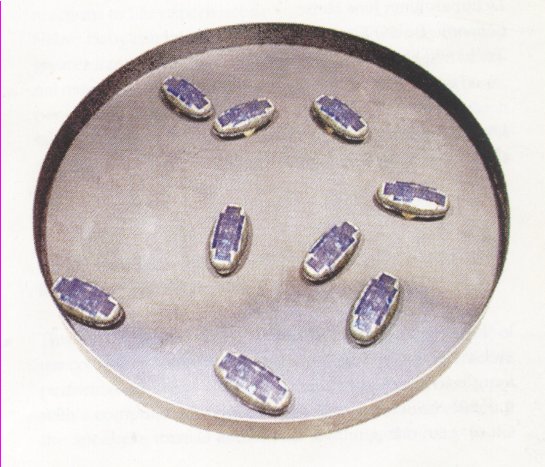

Ulriche Gabriel Terrain 01, 1993

Ulriche Gabriel, nell’ambito di Ars Electronica (Linz, 1993), realizza un ambiente interattivo, intitolato Terrain 01. Seduto in un angolo della stanza, ad occhi chiusi, con una fascia dotata di sensori attorno alla fronte, uno spettatore fa muovere, con la sola energia del cervello, dei robots, piccoli scarafaggi meccanici, sul piano circolare di un’arena. Indipendentemente dal metodo usato (i motori sono attivati da cellule fotovoltaiche, che reagiscono alle variazioni, determinate dalle onde cerebrali, di un campo luminoso sovrastante), il significato di quest'opera, presentata dall'artista Ulrike Gabriel, con l'apporto dell'Institut für Neue Medium di Francoforte, ad Ars Electronica di Linz, in Austria, va oltre l'attrazione fantascientifica di un esperimento di telecinesi: diventa una metafora del rapporto energetico e mentale che ci lega agli oggetti e alle cose del mondo, un rapporto che deve essere recuperato soprattutto in questo momento epocale, nel quale accettiamo con ingenuo ottimismo il mutamento radicale imposto dalla dimensione simulativa dell'elettronica avanzata, e di cui pochi ancora sanno valutare l'entità e le conseguenze. Quest'opera ci ricorda non solo che nulla si sottrae al nostro pensiero, ma che ogni cosa è in qualche modo modificata dal suo essere stata, prima o poi, pensata. Di fronte all'avanzata inesorabile di una intelligenza parallela alla nostra, la cosiddetta Intelligenza Artificiale, e che, secondo alcuni studiosi, avrebbe già preso in qualche maniera il sopravvento (l'uomo potrebbe essere, in quest’accezione culturale, considerato come un anello di collegamento tra l'era animale e quella tecnologica), l'indagare l'enorme e in parte ignota potenza del nostro cervello significa riaffermare in qualche modo ancora l'indispensabilità dell'uomo nel processo globale della mutazione e la sua centralità nell'elaborazione di una coscienza di questi processi irreversibili di trasformazione epocale.

Noi tutti siamo parte del mondo; siamo una delle parti del mondo. Questo pensiero della complessità si coniuga con la rivelazione dell'interattività globale di tutte le parti che costituiscono la fluida ed evolutiva composizione del reale. Una dinamica incessante di interrelazioni e contaminazioni tra l'uomo e l'ambiente modifica contemporaneamente la realtà e il modo di pensare

tale realtà.

Masahiro Kahata IBVA, Interactive Brainwave Visual Analyzer, 1995

L’installazione interattiva progettata da Masahiro Kahata, IBVA, Interactive Brainwave Visual Analyzer, e presentata alla mostra milanese, curata da Maria Grazia Mattei, Peppino Ortoleva e Emilio Pozzi, Oltre il villaggio globale (Milano, Triennale, 1995) consistente nell’utilizzo delle onde evidenziate dall’encefalogramma per controllare apparecchiature esterne, giochi, software ed altro. IBVA si serve di un trasmettitore senza fili, che amplifica le onde cerebrali, inviandone i segnali, convertiti in dati digitali, ad un ricevitore collegato ad un computer. Programmi video, per esempio, possono essere modificati con questo sistema, che permette di mutare trama, direzione, ritmo e qualsiasi altra variabile sia stata preventivamente programmata. Nel numero di novembre 1996, Wired - una delle riviste più impegnate nel campo dell’informazione delle tecnologie informatiche e computazionali - e per l’esattezza nella sua parte centrale, che è sempre dedicata alle “merci di innovazione”, e non a caso intitolata Fetish, pubblicizzava questa apparecchiatura, messo in vendita per l’irrisoria cifra di 1295 dollari, dimostrando il corto circuito che, a causa della pervasività anche commerciale della tecnica, lega ormai indissolubilmente ricerca, comunicazione e gadget. (Wired, november 1996, p. 64. L’indirizzo Web della IBVA, che commercializza l’Interactive Braiwave Visual Analyzer

, è www.opendoor.com/pagoda/ibva.html).

ideazione E. L. Francalanci, a cura anche di Roberto Masiero MIR.arti nello spazio, Bolzano 1999

ideazione E. L. Francalanci, a cura anche di Roberto Masiero MIR.arti nello spazio, Bolzano 1999

ideazione E. L. Francalanci, a cura anche di Roberto Masiero MIR.arti nello spazio, Bolzano 1999

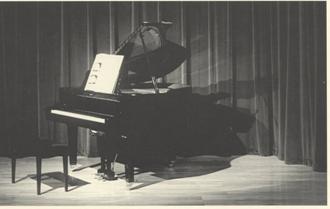

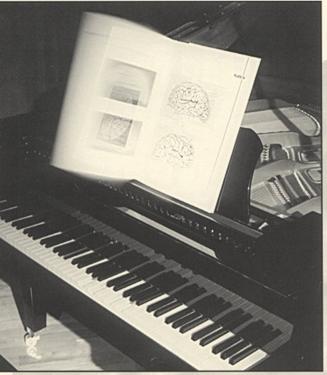

L’ultima opera della mostra MIR.arti nello spazio (ideazione E. L. Francalanci, a cura anche di Roberto Masiero, Bolzano 1999), era costituita da un ambiente, realizzato dall’artista statunitense Lewis de Soto, una saletta da concerto, vuota di spettatori e attraverso la quale bisognava passare, ascoltando una composizione musicale suonata automaticamente da un nero disclavier elettronico, sul cui leggio un braccio meccanico sfogliava le pagine di un atlante anatomico, come se fosse stato uno spartito. Il pezzo sinfonico, che si poteva ascoltare, era stato composto dalla compagna del noto neurologo giapponese Hideomi Tuge. Con quest’opera, Recital, de Soto faceva omaggio allo scienziato, il quale aveva avuto il coraggio di prelevare il cervello della sua compagna, la pianista Chiyo Asaka-Tuge, deceduta per una grave malattia, e di averlo sezionato per indicarvi la collocazione, come è documentato dall’atlante anatomico da lui realizzato, del “talento musicale”. A noi non interessa sapere quali sono le conclusioni del dottor Tuge, perché siamo convinti, come de Soto stesso, che l’identità dell’individuo dipende da una serie di fattori molto numerosi e in parte imponderabili. Ma ciò che è certo è che all’interno del cervello e della mente, che ne costituisce la specializzazione, che dobbiamo ritrovare l’orbita perduta di ogni nostro sogno e di ogni nostro progetto. É esso, il cervello, l’ultima frontiera cognitiva da conquistare, l’ultimo territorio da esplorare, il nuovo spazio verso cui mettersi in viaggio, aiutati dall’intelligenza artificiale.

E, per concludere …

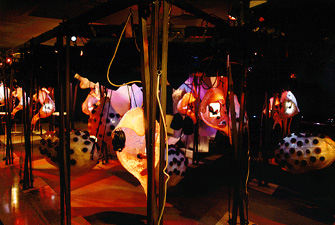

Tod Machover, Brain Opera, 1996

La Brain Opera del compositore Tod Machover, il grande ricercatore del Media Lab del MIT, e già direttore delle Ricerche Musicali all’IRCAM di Parigi, costituisce uno dei più avanzati esperimenti di espressione e di creatività personali, grazie alla combinazione di un eccezionalmente alto numero di modi interattivi, confluenti in una singola esperienza.

Tod Machover, Brain Opera, 1996

Il progetto mette in connessione una serie di iperstrumenti sia fisici sia collocati in Internet. I presenti esplorano personalmente le potenzialità degli strumenti, creando, tutti insieme, composizioni personali sempre diverse. La mente collettiva compone mediante sommatorie random di singoli contributi: è il pensiero umano, artificialmente assistito, a ricreare musicalmente il mondo.

http://web.media.mit.edu/~tod/