Charles Burns, Horror Sketch Book

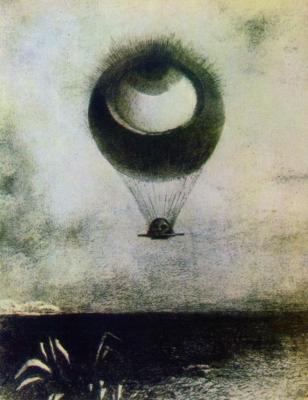

Odilon Redon, L'Occhio, come un pallone bizzarro si dirige verso l'infinito…, 1882

Ovviamente, la comunicazione visiva utilizza l'occhio…

Tuttavia, quest'occhio non è affatto un meccanismo. Esso è un sistema, un nodo del rizoma della rappresentazione, della visione, della comunicazione.

L'occhio posto sul tavolo della discussione produce infinite interpretazioni ed osservazioni, a partire da dati comuni di conoscenza, il primo dei quali riguarda la specializzazione antropologica del vedere: ognuno di noi vede in maniera diversa, non solo in quanto gli organi di senso posseggono in ognuno di noi funzionamenti differenti, ma soprattutto in quanto ognuno di noi interpreta ed elabora i dati visivi in termini soggettivi, sarebbe più giusto dire "culturali".

Non a caso, un grande studioso della percezione visiva, Rudolf Arnheim ha intitolato uno dei suoi saggi fondamentali Il pensiero visivo. Tutto il pensiero, per l'autore, ha un'origine essenzialmente percettiva; le forme (i "percetti") son concetti! Arnheim sviluppa una tesi di Aristotele: l'anima non pensa mai senza un'immagine. L'occhio non vede mai una cosa senza integrarla e correggerla anche inconsapevolmente: quante volte non c'accorgiamo che ciò che stiamo vedendo ha delle fratture, delle mancanze, delle incrinature. C'è una "costanza della forma" (l'occhio fa troppo spesso due più due) che talvolta c'impedisce di veder catastrofi

È anche vero che l'occhio possiede lo shining, la visione improvvisa, la visione segreta, l'improvvisa brillanza di un mistero che si lascia intravedere.Ma qui entriamo in questioni che ci portano dritti dentro il mistero, quel luogo esoterico che fa crescere un occhio in mezzo alla fronte, chiamato terzo!

L'occhio diventa un punto d'onore per tutti i filosofi che si pongono la questione della definizione del mondo, del luogo esterno al soggetto.

La storia della comunicazione visiva è anche la storia delle diverse attribuzioni, date, nel tempo, alle funzioni dell'occhio umano, mai, per l'esattezza, inteso come un puro organo meccanico del vedere. Da sempre il filosofo ha compreso che dietro l'occhio c'era una misura, un giudizio, un'idea! Persino il cosiddetto "occhio di Horus" era in realtà una tavola di misure!

L'occhio di una rana, che è un animale insettivoro, è un occhio specializzato: vede quello che gli serve (per vivere); davanti ad un piatto di insetti morti la rana rimane immobile, morendo di fame. I suoi occhi funzionano essenzialmente per le cose in movimento. L'occhio dell'uomo, che è un animale onnivoro, vede sia ciò che sta fermo sia ciò che si muove; ma tuttavia seleziona soltanto ciò che gli serve culturalmente. In effetti ciò vuol dire fondamentalmente che non vede tutto, a differenza dell'occhio della macchina da ripresa, che, riprendendo tutto ciò che c'è, ogni tanto non s'accorge d'una giraffa sulla scena...

Proprio per questo fine culturale, l'uomo ha elaborato un cervello, che utilizza l'occhio come estensione dei neuroni della sua mente!

Una prova straordinaria: esempio classico della potenza del visual thinking, il pensiero visivo, è il modello della molecola di DNA che due scienziati, D. Watson e Francis Crick, costruirono manualmente, man mano che cercavano di elaborarne la teoria; l'enorme quantità di dati, combinabili insieme in strutture costitutive, era reso pressoché irresolvibile se aggiunta alla geometria irregolare della molecola; solo un modello spaziale, realizzato con bastoncini di legno e palline, sarebbe riuscito alla fine a permettere alle menti dei due studiosi di liberare tutta la potenza del loro pattern-recognition "precosciente" per intuire la famosa struttura a doppia elica della molecola!

L'occhio del robot

Occhi come output: Negroponte, il noto direttore del Media Lab del MIT di Boston, aveva fatto osservare, in un briefing con i suoi collaboratori, che gli occhi degli interlocutori si tengono misteriosamente agganciati l'uno all'altro, come calamite. Ebbene, si chiedeva lo scienziato, sarebbe stato possibile capirne la causa e tentare di applicare questa caratteristica umana, psicologica, emotiva e quant'altro si voglia, ad un robot?

Il robot deve superare questo esame; non solo deve pensare (bella forza, è un'intelligenza, per quanto artificiale...), ma deve anche diventare macchina sensuale, dotata di sensi, e sensibile. Il vedere provoca emozioni, e-mozioni!

Film diretto da Stanley Kubrick, Occhio di Hal, 2001. Odissea nello spazio, 1968

L'occhio del robot: a tutti subito viene in mente l'occhio per eccellenza, quello di Hal in 2001. Odissea nello spazio, il film cult di Kubrick: un occhio sempre-aperto che tutto vede e che tutto trasmette al cervello artificiale, un'intelligenza che utilizza l'occhio per controllare le mosse e le intenzioni dell'equipaggio umano, che non deve interferire con la missione segreta per la quale Hal è stato preparato.

Ma, soprattutto, come ricorda la rivista Wired, che vi ha dedicato, nel 2001, una speciale attenzione, un occhio, quello inventato da Kubrick, che ha fatto la storia della nostra utopia, uno sguardo che viene dal nostro prossimo futuro, dal momento che all'arte compete di aver pre-visioni

Pur permettendo il verificarsi del vedere anche in profondità, l'occhio sta dalla parte opposta rispetto allo sguardo! In questo senso, come argomentiamo nel nodo dello sguardo, possiamo dire che oggi, grazie all'arte "dopo le avanguardie" e al pensiero filosofico e analitico "dopo Wittgenstein e dopo Lacan", l'occhio umano si è ulteriormente specializzato a vedere oltre il visibile, al di là dei limiti "naturali" dei suoi campi percettivi.

Ciò che si può maggiormente temere, tuttavia, è che, per un gioco paradossale, proprio nell'epoca dell'immaterialità dell'informazione elettronica, il bagaglio delle immagini ritorni ad una cultura iconica fondamentalmente figurativa. Le protesi tecno-scientifiche modificano la natura stessa della visibilità e, nello stesso tempo, la riconducono all'illusione di una realtà ancora rappresentabile mediante icone figurative e forme "naturalistiche". Cancellato un intero secolo di conquiste dell'arte dentro i territori "astratti"!

L'occhio tagliato (dal cinema)

Film diretto da Luis Buñuel, Un chien andalou1929

Potremmo ricordare tutte le opere di Magritte e dell'intero Surrealismo, ogni opera di tale poetica possiede, per forza, un occhio per l'occhio! Esso diventa l'organo da tagliare, da attraversare, da ridicolizzare, per giungere al sogno, al profondo mentale.

Un âge d'or, un'epoca d'oro, per tutti gli occhi attenti all'arte

Un'opera, tra tutte: Un chien andalou, Spagna 1929, di Luis Buñuel, sceneggiato con l'aiuto di Salvador Dalí.

Il film inizia con una scena che diverrà una delle più famose immagini choc della storia del cinema: un uomo affila un rasoio con il quale taglia trasversalmente l'occhio sinistro di una donna. A posteriori, possiamo ipotizzare che questa scena, anche in quanto iniziale, riconduce il cinema all'interno dell'arte, a tutti gli effetti. Ciò avviene in quanto solo l'opera d'arte ha la capacità di ferire, di tagliare, di rendersi offensiva, per eccesso di profondità.

Il cinema, che sembra tutto basato sull'utilizzo di occhi - quelli degli obiettivi, quelli del regista, quelli degli spettatori -, inaugura la sua storia facendo fuori l'occhio per predire la necessità dello sguardo (interpretativo, s'intende).

L'occhio del voyeur

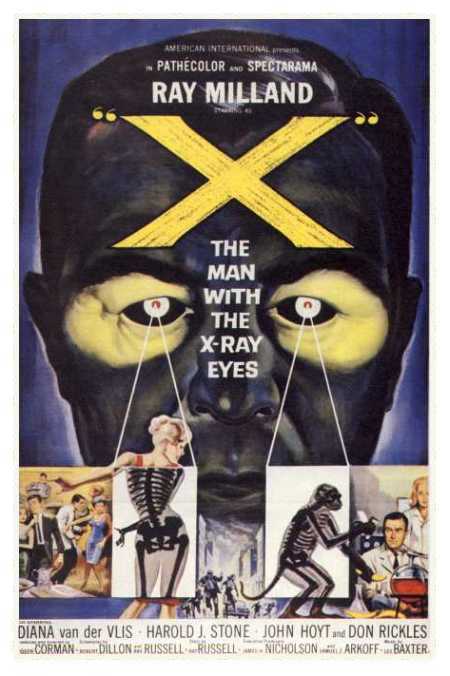

Film diretto da Roger Corman, X: The Man with the X-Ray Eyes, 1963

Film diretto da Bertrand Tavernier, La morte in diretta, 1980

Michael Powell, Peeping Tom, 1960

L'uomo dagli occhi a raggi x, USA 1963, di Roger Corman, La morte in diretta, Francia 1980, di Bertrand Tavernier, L'occhio che uccide (Peeping Tom), GB 1960, di Michael Powell, sono tre film che potremmo indicare come dati di partenza d'una riflessione sulla pulsione scopica dell'uomo e sul suo voyuerismo. Ma anche sul cinema stesso come macchina ottica desiderativa.

Il primo dà corpo al sogno fantastico della visione totale e profonda. Uno scienziato inventa un liquido, che permette agli occhi di radiografare la realtà e di vederne gli aspetti più interni. L'esperimento è troppo doloroso e lo scienziato ne pagherà le conseguenze.

Il secondo è una parabola morale sulla morte come spettacolo: un inviato di una televisione satellitare segue, giorno per giorno, con una microtelecamera innestata in un occhio, una donna, apparentemente condannata a morire da un male incurabile.

Il terzo è un film sull'occhio e sul cinema, o, per meglio dire, sul cinema come un occhio immorale, voyeuristico, che non si ferma davanti a nulla, ma che, anzi, gode di trasmettere l'inguardabile. Un fotografo uccide le sue vittime, mentre le riprende con la cinepresa, fissando sulla pellicola i loro ultimi istanti.

L'occhio elettronico

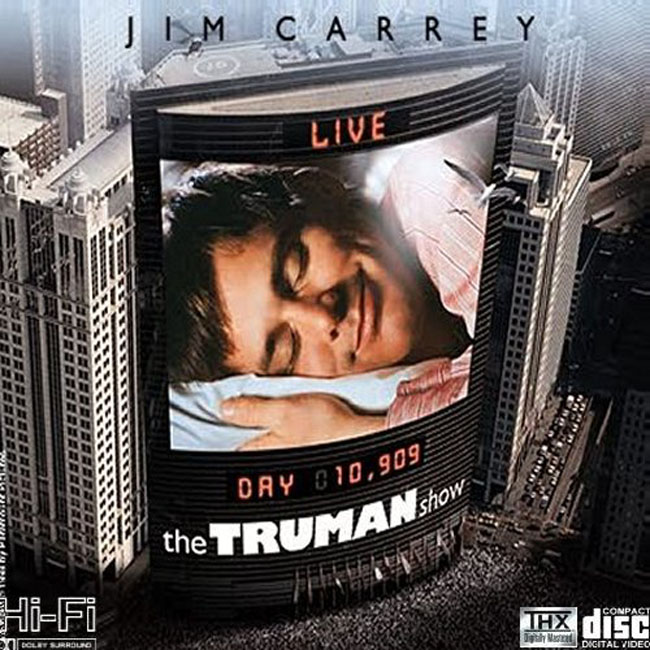

Film diretto da Peter Weir, The Truman Show, 1998

Innanzitutto l'occhio di controllo: l'onnipresenza delle macchine di registrazione fa della vita dell'individuo una realtà fittizia, deprivata d'ogni effettiva possibilità di scelta. Banche, scuole, edifici, stadi, strade, montagne, mari sono obiettivi perennemente controllati. La città tutta è blindata mediante l'elettronica! La stessa natura è sotto osservazione.

The Truman Show, il noto film di Peter Weir, USA 1998, esempla in maniera definitiva l'ossessione dell'uomo occidentale, non necessariamente americano – negli USA il fenomeno raggiunge livelli insopportabili -, di vedersi vedere, di essere costantemente sotto la vigilanza dell'occhio artificiale, che segue ogni sua azione, non solo catturandone l'esistenza, ma addirittura condizionandone le scelte.

Il film porta all'estreme conseguenze il dispositivo carcerario ideato dal filosofo inglese Jeremy Bentam alla fine del Settecento, chiamato panottico: un solo carceriere, collocato in un punto di vista centrale, può osservare, senza essere visto, tutti i suoi carcerati.

L'occhio videodromico

Film diretto da David Cronenberg, Videodrome, 1983

Videodrome, Canada 1983, è un film del grande regista della "mutazione del corpo", David Cronenberg. Il film è un palpitante incubo di fantascienza in un mondo dove la televisione può controllare ed alterare lo svolgersi della vita umana. Un diabolico programma, che seduce e che può controllare il suo pubblico, crea un segnale nocivo che provoca un tumore nel cervello, il quale a sua volta provoca delle allucinazioni talmente realistiche da venire accettate come realtà, anzi da divenire effettivamente realtà!

Lo schermo televisivo è il vero, unico occhio del mondo. Lo schermo televisivo fa parte della struttura del cervello umano. La televisione è la realtà e la realtà è meno della televisione

.

La tv manipola le varie realtà e le confonde, sfumando e rendendo indistinguibile il vero dal falso. La mutazione fisica è inevitabile e incontrollabile. Il corpo ingloba nuovi organi: la pistola diventa un tutt'uno con la mano, le videocassette sono carne viva

(è l'appellativo lanciato dal protagonista, una volta trasformatosi egli stesso in protesi televisiva), che pulsa e che respira come cosa viva.

L'occhio identitario

Film diretto da Ridley Scott, Blade Runner, 1980

Il ben noto film - ormai un cult, alla pari con il capolavoro di Kubrick, 2001 - di Ridley Scott, Blade Runner, USA 1980, inizia con una scena paradigmatica. Si tratta della scena, che segue immediatamente la visione dall'alto della gigantesca città, immersa in un'oscurità rotta dai bagliori degli incendi e dalla deflagrazione delle esplosioni, in cui un personaggio (un individuo con sembianze umane) viene sottosposto all'esame di identificazione, che consiste nell'analisi della pupilla, prova che dovrebbe permettere di riconoscere se si tratta di un umano o di un "replicante".

Il film si apre, dunque, sull'occhio, sulla centralità del vedere, che sostituisce l'importanza del parlare (il test verbale, che viene fatto al replicante, è del tutto ininfluente). Occhio dell'organismo artificiale, occhio della macchina, sguardo dell'artificiale. Non a caso, alla fine del film (conclusione forzata da ragioni di cassetta... Ancora, per la nostra cultura di tipo "popolare", le storie devono finire bene!), il replicante protagonista dimostra di avere, assieme allo sguardo, anche l'anima, vale a dire il sentimento, l'emozione.

Eye control

John Canny, Eric paulos, The Blimp, 1997

John Canny, Eos, 1994

Con questo slogan, che in realtà era la denominazione di una particolare innovazione del suo sistema oculare, la Canon, nel 1994, aveva lanciato sul mercato, con relativa fortuna, una macchina fotografica (Eos) e una videocamera Hi8 dalle caratteristiche particolari.

Eye control era un'interfaccia uomo-macchina, la quale permetteva all'operatore, che usava una di queste macchine di registrazione e di ripresa, di mettere a fuoco qualsiasi soggetto inquadrato nel mirino con repentina precisione senza dover agire manualmente su una qualsiasi parte meccanica della macchina stessa. Era sufficiente puntare lo sguardo nella direzione voluta e automaticamente l'obiettivo della macchina reagiva al movimento dell'occhio azionando automaticamente l'autofocus sull'immagine. Non solo, se si dirigeva lo sguardo in un angolo del mirino era possibile zoomare sull'immagine, iniziare una dissolvenza, regolare o modificare l'esposizione del soggetto, inserire dati e così via.

Il principio era in sé rivoluzionario: la macchina guarda all'indietro per cogliere nell'occhio di chi vi si accosta ogni più piccolo desiderio. Interpreta, asseconda, risolve. Il mondo esterno diventa, in questo modo, un'interfaccia cibernetica tra la macchina stessa e l'uomo, tra cui s'instaura un dialogo da cui tutto il resto è escluso, pretestuale, occasionale, gratuito.

Nello stesso tempo obbligava l'operatore a fissare lo sguardo solo nel punto esatto nel quale convergeva la sua attenzione; nessuna incertezza, nessun dubbio, nessuna possibilità di scarto e di deviazione, pena la sfocatura dell'oggetto della propria pulsione. O la figura o lo sfondo. O una cosa o l'altra. Una sorta di condizionamento del desiderio determinato dall'eccesso di prestazioni da parte della macchina, una sorta di spiritello pronto ad esaudire ogni richiesta del padrone a patto che essa fosse chiara e perfettamente espressa. Nel dialogo con la macchina non c'è posto per l'ambiguità, la doppiezza, l'inganno, il doppio senso, il rimosso, il gioco del linguaggio.

Forse una delle più grandi metafore del dominio inconsapevolmente razionalistico, anti-artistico e anti-libertario raggiunto dalla tecnica alla metà degli anni Novanta.

L'occhio matrice

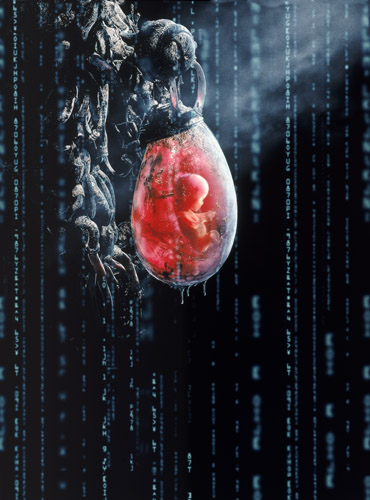

Film diretto da Larry & Andy Wachowski, Matrix, 1999

Matrix, di Larry & Andy Wachowski (USA 1999), raggiunge dei risultati assolutamente straordinari per quanto riguarda alcuni effetti speciali. Grazie a due anni di lavoro e ad un'attrezzatura da 750.000 dollari, i problemi tecnici connessi con la ripresa multiottica di un'azione, rovesciando completamente le coordinate spazio temporali tradizionali, sono stati risolti da un "ingegnere" degli effetti speciali, John Gaeta, che ha creato una nuova e rivoluzionaria tecnica di ripresa, conosciuta come "Bullet-time" o "Flow motion".

Si tratta di un nuovo sistema di ripresa, che utilizza diversi strumenti e tecniche:

- una videocamera digitale dotata di un'opzione di big ralenty, che cattura sino a 12.000 fotogrammi al secondo (ciò permette di suddividere l'azione in singoli frammenti e di ricomporli assegnando a ciascun movimento una velocità differente, amplificando così l'effetto drammatico, per esempio, di una scena di combattimento);

- macchine da presa tradizionali, le cui immagini sono state scansionate al computer;

- un sistema laser, con il quale si è riusciti a "mappare" i movimenti della cinepresa necessari per inquadrare la scena;

- una serie di sofisticate cineprese fisse poste lungo il percorso precedentemente individuato ed ogni macchina scattava una singola foto;

- le foto così ottenute sono state poi nuovamente inserite in un computer, che le ha unite in una striscia di immagini fisse simili a quelle dell'animazione;

- il computer ha poi generato dei disegni "intercalari" e la serie completa delle immagini ottenute può scorrere davanti agli spettatori alla velocità desiderata dal regista senza perdere in chiarezza

- Le immagini di movimento, il dettaglio dei particolari e lo sfondo sono stati infine amalgamati e animati digitalmente.

Si tratta di una grande invenzione, almeno per quanto riguarda l'aspetto, per così dire, filosofico, in quanto il metodo della ripresa rovescia completamente il punto di vista prospettico, che, da puntuale e centrale e soprattutto frontale rispetto al set, diventa ubiquitario simultaneamente: un'architettura di macchine di registrazione (fotocamere e videocamere), situate tutt'intorno al soggetto e all'azione, che agiscono insieme e nello stesso momento. Una sorta di occhio plurimo totale, ma che contiene al suo interno il mondo che sta osservando

L'operatore può raccogliere, per fare un esempio, il terzo frame di ogni singola macchina che riprende l'azione e mettere tutti questi frame in una sequenza che non corrisponde alla realtà: produce un'altra realtà, nella quale le coordinate tradizionali, cartesiane, dello spazio tempo sono completamente rovesciate.

L'attore o l'oggetto si era spostato nel tempo, ma l'operatore ha annullato il tempo del movimento e lo ha tradotto spazialmente! Ci possiamo muovere nel tempo pur rimanendo immobili nello spazio. E viceversa.

È come quando guardiamo un treno, che si muove di fianco a noi, dall'interno di un altro treno, senza possedere dei punti fissi di riferimento. Non sappiamo quale dei due treni si sta muovendo. Einstein l'aveva già spiegato con la sua teoria della relatività...

L'occhio della bomba

Casco militare

L'occhio (tele-visivo) si è spostato sulla punta della bomba o del razzo: il proiettile si precipita sul bersaglio, autoregolandosi in vista dell'obiettivo. Si mette a fuoco per metterlo a ferro e fuoco!

Quest'aspetto terribile della bomba, che ha reso deresponsabile il soldato addetto a sparare, avendo affidato allo strumento di morte di farsi soggetto della sua implacabile decisione (nessun tentennamento emozionale, nessun ripensamento per quanto tardivo, nessun "segno rosso di coraggio"), ha indotto un filosofo francese, Paul Virilio, a sostenere che la guerra attuale è una guerra invisibile, nel senso che, date alle armi strategiche il compito di farsi protagoniste, la truppa militare sembra essere diventata secondaria (sopraggiunge, infatti, in un secondo momento...) e pertanto raramente presente nel teatro dello scontro.

Uno scontro, generalmente impari, quello che vede piovere dal cielo o da assai lontano degli ordigni che vanno letteralmente a cercare il nemico da colpire!

Quando Bill Gates ammette (1999) che il software Microsoft di puntamento automatico del bersaglio, "Falconview", non è stato sufficientemente efficace nella distruzione dei ponti nel Kosovo, non significa forse che a decidere le sorti di una guerra è una stringa di programma piuttosto che un tavolo di trattative "politiche"?

L'occhio artistico

Per quanto riguarda l'arte figurativa, la comunicazione visiva, attuata giocando sulla presenza concettuale dell'occhio, offre innumerevoli testimonianze.

Tra le infinite opere, che giocano sulla fissità degli occhi per muovere sguardi d'attenzione su dimensioni inusuali, vorrei prendere come esempio, l'installazione di Nam Jun Paik, TV Buddha, 1974. L'opera consiste in una telecamera che riprende una statua del Buddha, la quale sembra guardare nel monitor frontale, la sua immagine. I due oggetti si affrontano, si guardano, si rispecchiano. Arte scultorea vs tecnica industriale.

Due icone (si) riflettono, un Buddha materiale (riproduzione visiva…) e un Buddha immateriale (riproduzione televisiva...), un Buddha fisico e un Buddha virtuale.

Quale delle due rappresentazioni del Buddha è più efficace e più vera? In un mondo di artifici, solo il rispecchiamento diretto tra le immagini, congiunte dal silenzio, sembra possedere un significato, a prescindere dalla presenza dell'uomo. Le icone guardano alle icone, le immagini alle immagini, senza più fare riferimento alla realtà fisica. Un'immagine del Buddha guarda la sua immagine riprodotta, in ripresa diretta, su uno schermo televisivo.

Tra la scultorea immagine del Buddha e l'icona elettronica si sviluppa, in un muto dialogo, un gioco di specularità, che induce a interrogarci sulla differenza di queste due rappresentazioni. Esse appartengono a generi artistici molto diversi tra loro e, nello stesso tempo, simboleggiano anche due mondi, quello della meditazione mistica e quello dell'estasi elettronica, che si rispecchiano al di là del tempo secolare delle loro diverse culture.

Così facendo, Paik pone il problema essenziale della tele-visione: la questione del suo timing, del suo tempo, insieme simultaneo e simulativo. E, insieme, una riflessione sullo sguardo televisivo, su quello sguardo che sembrerebbe essere, per la sua onnipresenza, quasi divino. Dova sta il Buddha? Buddha riposa nel mezzo di queste polarità, tra la sua rappresentazione atomica e quella elettronica; non è né l'uno né l'altro; non è che questo stare in mezzo, nel mezzo dei media e tra i media e il mondo, in maniera del tutto atea e invisibile.