Giacomo Leopardi, Due pensieri sulla natura (Zibaldone), 1817-1832

Giacomo Leopardi, nei Due pensieri sulla natura (presenti nello Zibaldone; lo stesso tema sarà sviluppato compiutamente nelle Operette morali), adotta uno sguardo ravvicinato e nient'affatto commosso o indulgente nei confronti della natura: è uno sguardo capace di vedere la degenerazione e la corruzione che vi s'annidano.

La visione interiore dell'infinito, di ciò che è oltre il fisico orizzonte, nasce proprio dal disvelamento della crudeltà di questo mondo naturale ed umano.

Sempre caro mi fu quest'ermo colle,/ e questa siepe, che da tanta parte/ dell'ultimo orizzonte lo sguardo esclude/...

.

Tutti ricordiamo la magnifica poesia dell'Infinito. Il primo verso è diagrammatico: su quell'accentuazione in "fu" s'erge la sommità del colle. Un diagramma, un grafico, un disegno mentale, uno schema concettuale del paesaggio, davanti al quale, dentro al quale, sta per avvenire il miracolo dell'intuizione e dell'invenzione poetica.

La chiusura della prima parte del verso s'innalza al suono del "perfetto" fu, la forma dell'azione preverbale che indica una condizione in cui si vive l'esperienza di qualcosa che è avvenuto in circostanze precedenti e di cui godiamo ora i risultati.

In questo caso sta a dirci: tanto caro mi è stato [quest'ermo colle] ogni volta che l'ho contemplato, che non può che essermi caro ora e per sempre.

Nella seconda parte del verso, l'epidittico questo

, quest'ermo colle, che ho qui, davanti a miei occhi e finalmente anche davanti ai vostri, apre la discesa verso il qui ed ora

, il luogo racchiuso e schermato dalla siepe!

Il perfetto coniugamento del passato-presente, introdotto dalla prima consonante della poesia: s, il suono del sibilo, del respiro, dell'anima, dell'esserci. Sssss... empre caro..., ripreso dalla s di questo, e in secondo verso dalle s di questa e di siepe: straordinario esercizio di comunicazione visiva mediante immagini e suoni.

Quale l'intuizione filosofica di Leopardi? Che si debba oltrepassare l'orizzonte, per non appartenere al finito, al corrotto, al mortale, essendo l'orizzonte il confine stesso dentro cui si manifesta lo spettacolo degenerativo della natura.

Per raggiungere questa visione immaginaria, oltrepassante, Leopardi inventa una macchina psichica, che ci consentirà l'esperimento mentale. La macchina strategica e analitica è la siepe, che impedisce di vedere ciò che v'è dietro, dopo, al di là: la siepe si fa ostacolo, vincolo, barriera, confine invalicabile.

Questo schermo, inteso come limite percettivo dell'immagine, permetterà l'aprirsi dell'immaginario e del simbolico: non la fisica del vedere, ma la metafisica del pensare farà, dunque, apparire l'oltre-orizzonte, l'illimite, l'infinito.

Si osservi la correzione apportata dal poeta nel penultimo verso del manoscritto: corregge, all'ultimo momento, la parola immensità con infinità. Sostituisce un termine che indica l'impossibilità tecnica della misura (misura e immenso sono i due estremi del calcolo...) con uno che indica l'assenza nella cosa in sé di un finis, di un confine, di un misurabile, di qualcosa che possa essere rilevato.

Nel concetto di immenso si presuppone, dunque, la possibilità per l'uomo di riuscire, perfezionando la tecnica, a raggiungere un risultato e sconfiggere l'immisurabilità apparente del dato, con il concetto di infinito si vuole incontrovertiblmente indicare che il dato, in questo caso lo spazio, non possiede in sé alcuna possibilità d'essere mai misurato, qualsiasi tecnica possa essere invocata e adottata.

Jacob van Ruysdael, Paesaggio con veduta di Harlem, 1670-5 ca.

Eppure, per scendere dalla poesia alla materia, la storia dell'orizzonte potrebbe essere studiata in relazione all'evoluzione della tecnica, di cui segue le fasi di conquista...

L'arte ne ha sempre colto puntualmente le conseguenze. Facciamo un esempio significativo. Tutti ricordiamo un dipinto straordinario, il Paesaggio con veduta di Harlem, 1670-5 ca. (Gemälde Galerie, Berlino) di Jacob van Ruysdael.

Si osservi quanto predomini la parte del cielo sulla parte paesaggistica. Come mai quest'orizzonte così abbassato? Cosa comunica? Che relazione ha con la tecnica?

La linea di confine, che attesta l'inizio storico di una nuova visione della natura (sarà matrice di tutta la pittura dell'Ottocento, dal Realismo all'Impressionismo), passa per l'Olanda. Gli orizzonti bassi della pianura nordica s'aprono all'esperienza inedita di un paesaggio rovesciato, in cui il cielo costituisce la figura fondamentale e assolutamente protagonista della rappresentazione.

Questo cielo predominante indica l'allontanamento della linea d'orizzonte, il suo progressivo incurvarsi al di là del campo visibile, come se fosse osservato dall'alto della coffa di una poderosa nave mercantile che solca gli oceani.

La continuità del pianeta, al di là dell'immediata percezione, è simboleggiata da quel mare sconfinato e eppure domabile e di fatto tecnicamente domato, che vede la forza coloniale olandese estendere la sua prospettiva commerciale in Africa, in Insulindia, in Giappone e in America, dove viene per l'appunto fondata New York, la Nuova Amsterdam!

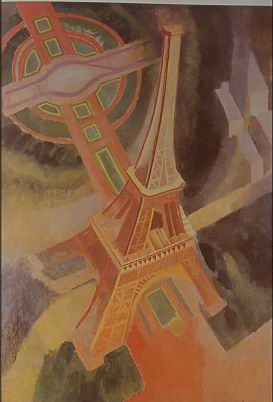

Robert Delaunay, La torre Eiffel, 1909

La scoperta del mutamento prospettico dell'orizzonte, in epoca moderna, è segnato imprescindibilmente dalla tecnologia ingegneristica.

Il primo esempio che vorrei produrre è legato al caso della torre Eiffel. Un milione di visitatori – nei giorni festosi dell'inaugurazione, avvenuta nel 1889 – sale le lunghissime scale della torre Eiffel per raggiungere, a 322 metri d'altezza, la vibrante piattaforma da cui, per la prima volta, se si escludono alcune spericolate ascensioni in pallone aerostatico, si poteva cogliere una visione inusitata ed imprevista della città di Parigi (mirabilmente raffigurata in una serie di opere di Robert Delaunay, come questa, La torre Eiffel, 1909): un tessuto fatto di punti, linee e superfici, da cui era esclusa qualsiasi relazione di profondità e di prospettiva tra i vari elementi urbanistici, piazze, strade, giardini, la Senna, le architetture.

L'orizzonte era sparito allo sguardo zenitale del nuovo spettatore aereo. La sua emozione può essere paragonata solo a quella dei primi cosmonauti, quando osservano il nostro pianeta da una distanza che lo riduce a pura forma geometrica.

Nadar, Fotografia della partenza simultanea di due palloni aerostatici, 1859

Nadar, Fotografia del quartiere Etoiles, 1859

Nadar, Fotografia delle fogne di Parigi, 1861

Esattamente trent'anni prima Nadar aveva utilizzato il pallone aerostatico, la cui prima funzione era quella di riuscire a vedere la posizione dell'esercito nemico fuori Parigi, per scattare le prime foto aeree della capitale.

Le foto di Nadar indagano non solo il cielo, nella Fotografia della partenza simultanea di due palloni aerostatici (1859), e i quartieri sottostanti (Fotografia del quartiere Etoiles, 1859), ma anche la città sotterranea (Fotografia a luce artificiale delle fogne di Parigi, 1861), rivelandone la realtà stratigrafica.

Questa visione appiattita del mondo era analoga a quella che, nello stesso tempo, gli artisti stavano iniziando a rappresentare nelle loro tele: la perdita di relazione tra primo piano e sfondo, e quindi l'abbandono di una figura centrale, protagonista quasi unica dell'opera, avrebbe portato, come conseguenza, alla parificazione simbolica di ogni elemento della composizione. Gli impressionisti stavano già, nel 1860, purificando i loro colori. La loro consacrazione definitiva avverrà nella prima mostra effettuata, guarda il caso, proprio nello studio di Badar (1874).

L'arte delle avanguardie storiche, tra la fine dell'Ottocento e i primi vent'anni del Novecento, chiuderà, per un periodo che giunge quasi ai nostri giorni, le quinte romantiche degli ultimi orizzonti sopravvissuti.

L'arte attuale, pur essendo ritornata "figurativa", non si cura mai di orizzonti: non c'è nulla a cui tendere, tutto è imminente, in una dimensione privata del tempo (è il tempo, infatti, che ci permette di misurare la "figura" dell'orizzonte).

Orizzonte artificiale

Il mondo attuale non possiede più, se vogliamo poeticamente creare metafore, uno sguardo orizzontale. Questa orizzontalità è stata oggi demandata unicamente a quello strumento aeronautico, che si chiama specificatamente orizzonte artificiale, impiegato per il controllo della posizione longitudinale e trasversale del veicolo e il cui funzionamento è basato sul principio dei tre assi giroscopici ad alta velocità. Questo strumento serve a delineare un orizzonte artificiale costante, sopra al quale si confronta l'autorappresentazione del veicolo in volo.

MIR

Quali sono, dunque, gli orizzonti del nostro tempo? Alla nuova dimensione dello spazio, alla nuova concezione dello spazio ho dedicato una ricerca, che ha preso forma espositiva: Mir.arti nello spazio (Roberto Masiero vi ha portato l'illuminazione di quanto questo nuovo sentire ultraterreno influenzi l'architettura attuale!).

Mir.arti nello spazio (Bolzano, 1999) ruota intorno alla conquista delle due nuove dimensioni dell'espansione umana: la dimensione materiale del viaggio nel cosmo e quella immateriale del viaggio nelle reti informatiche. Entrambe le direzioni di ricerca hanno come ultima frontiera la colonizzazione della mente, che si traduce in un viaggio di scoperta verso i confini dell'intelligenza. Abbiamo a disposizione un numero infinito di stelle e di neuroni: l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo: nella mostra queste due dimensioni si invertono per cui lo stesso universo potrebbe essere considerato un aspetto "relativo" della sempre più profonda estensione della mente umana.

Mir-age, epoca della Mir, ma anche epoca di mirage, di miraggi. La mostra si proponeva il tema: il viaggio nello spazio è un viaggio all'interno del nostro cervello? Questi due "orizzonti" coincidono? Il limite ultimo dell'universo corrisponde al confine attuale del nostro sapere. Entrarvi, nel tema, è facile, uscirvi un problema: è il cervello l'ultima frontiera da conquistare? Vale a dire: spingerci sempre più lontano nello spazio cosmico significa penetrare sempre più addentro nell'intelligenza dell'uomo? Per questa ragione l'itinerario ideale di questo percorso "in mostra", che si dispone al rizoma, ha solo la certezza dell'entrata di fronte all'incertezza dell'uscita: imbarcarsi per il volo o sostare in quella che sarà una camera di riflessione: il cervello rifletta sul cervello!

Quali saranno i navigatori e i colonizzatori del futuro, uomini, robot, cyborg? Che cosa è cambiato nell'arte e nella comunicazione espressiva da quando l'uomo è diventato anche un essere extraterrestre? L'artista in condizione estreme, come quelle in cui viviamo, mutati, radiati, epidemizzati, elettronizzati, clonati, simulati, ha fatto scelte altrettanto estreme: l'estremo, infatti, va combattuto ed esorcizzato con le sue stesse armi. Una categoria fondamentale dell'arte è rappresentata dalla concezione sempre diversa che l'artista possiede dello spazio, essenziale componente del linguaggio stesso dell'opera per ordinare o distruggere prospettive, orizzonti, percezioni, sequenze, dinamiche e tempi. Lo spazio è sempre presente, tautologicamente, in ogni rappresentazione e in ogni linguaggio dell'arte: e l'arte moderna, per altro, è sempre nello spazio, effetto di uno spazio e causa di spazi imprevisti; l'opera moderna spiazza sempre e comunque, spazializza, creando distanze. Opera d'arte come cosa sempre aliena, differente, corpo estraneo, "arma spaziale".

In assenza di gravità, sospesi nel vuoto, tra un pianeta e l'altro, là dove l'alto e il basso mancano di coordinate e di senso, quale orizzonte si configura?

L'arte e la scienza attuali pervengono a diverse possibilità d'abitare poeticamente lo spazio, utilizzando un analogo pensiero matematico-logico. L'avanguardia attuale si è spostata su nuovi territori. Digitali. Due reti digitali s'avvolgono l'una sull'altra, indissolubilmente intrecciandosi intorno al nostro pianeta: la rete dei computer sulla terra, la rete dei satelliti in cielo. La casa di silicio nel paradiso (artificiale). E la nave nei cieli. L'altra abitazione.

Metaforicamente parlando, l'orizzonte spalanca la mente ad una visione non ristretta; l'orizzonte è un mezzo per guardare più lontano, uscendo in tal modo dalla propria angusta domesticità. Più lontano si guarda e più si conosce; più si conosce e più si desidera.

Orizzonte e desiderio: il loro incontro provoca turbamenti.

Ma un fenomeno inquietante, talvolta appare all'orizzonte: il miraggio. É all'orizzonte infatti che appare il miraggio, nel momento in cui, in un contesto privo di quinte e di schermi, fenomeni di diffrazione della luce su lunghi orizzonti permettono, per fatti riflessi di una luce che è curva, su un pianeta curvo, su un orizzonte curvo, la curvatura della realtà stessa. Una realtà che si incurva, che cita se stessa in maniera illusoria, non è né lineare né sequenziale, non è causa-effettuale: il primo miraggio dell'orizzonte quindi, è l'orizzonte stesso.

Se lo spostamento induce sempre infiniti orizzonti a seconda dei movimenti del soggetto (leggi scelte e decisioni), quale sapere può crescere in un soggetto mobile che a sua volta si trova di fronte ad un orizzonte continuamente mutevole? Quali sono dunque, i punti fissi, che ci permettono di guadagnare quello spazio critico capace di affrontare qualsiasi pericolo che si profili all'orizzonte?

Lo spazio critico e L'orizzonte negativo, non a caso, son due titoli, volutamente scelti, di altrettanti testi di Paul Virilio, che analizzano gli effetti sociali, percettivi e urbanistici della cultura attuale: la cultura della desertificazione.

Contro questo deserto di senso, di questa "crescita zero" della volontà di vero progetto, anche Virilio insiste sulla necessità di ricostruire ancora orizzonti, per "reinventare una ancora possibile visione del mondo".

S'aprono, tuttavia, alla nostra riflessione, ben altri orizzonti: l'orizzonte senza limite della tecnica e dell'impresa capitalistica. Questo "orizzonte globale", sotto accusa da parte di chi sostiene che l'internazionalizzazione dei mercati e delle merci produce proporzionali perdite di cultura e di identità locali, cos'è, infatti, se non una funzione della tecnica?

Man mano che l'uomo produce conquiste tecniche, queste a loro volta producono allargamenti del mercato di queste conquiste, trasformate in merci. La globalizzazione annulla di colpo ogni possibile orizzonte, dal momento che la prospettiva del capitalismo è sferica: il suo sguardo, puntato verso l'infinito, per la curvatura terrestre, coglie il riguardante alle spalle. Il cerchio si chiude.

Jeremy Rifkin, L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy, 2000

Naomi Klein, No logo. Economia globale e nuova contestazione, 2000

Le leggi del mercato internazionale non conoscono orizzonti, confini, limiti alla sua espansione. Essa avviene per mezzo del logo, la formula sacra che istituisce ed impone leggi di comportamento globale!

Due libri fondamentali, per queste analisi, sono No logo. Economia globale e nuova contestazione, di Naomi Klein, e L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy, di Jeremy Rifkin.

Essi sostengono, con due punti di vista diversi, ma nelle risultanze coincidenti, che nel mondo dell'industria e del commercio, la produzione culturale ha cominciato ad offuscare l'orizzonte della produzione materiale (Rifkin, p. 11). I nuovi colossi del capitalismo culturale, che disegnano per l'appunto i nuovi orizzonti di consumo soprattutto ideologico, sono, tra gli altri, la Time-Warner, la Disney, la Sony, la Seagram, la Microsoft, la General Electric.

La coscienza di questa conquista senza orizzonti produce orgogliose rivendicazioni: il senso della colonizzazione giapponese, per esempio, è evidente nei nomi stessi che accompagnano la conquista: Pioneer (pioniere), Victor (vincitore), JVC (Japan Victory Company). Questi marchi marchiano il territorio di conquista; un progetto che oltrepassa l'immediato orizzonte porta la Mitzubishi a voler acquistare il cuore dell'impero americano, il Rockfeller Center, situato al centro di Manhattan, a sua volta fondamento di New York.

Se vogliamo sintetizzare, con l'aiuto di Rifkin, la configurazione dei nostri attuali orizzonti di gloria, dovremmo cominciare a prendere in considerazione quanto segue:

La nascita dell'economia delle reti, la progressiva dematerializzazione dei beni, la perdita d'importanza del capitale fisico, l'ascesa del patrimonio immateriale, la trasformazione di beni in servizi, lo spostamento dell'attenzione dall'ottica della produzione a quella del marketing, la mercificazione di relazioni ed esperienze sono gli elementi della radicale ristrutturazione in atto nell'economia globale, che vede una parte dell'umanità salpare verso l'era dell'accesso lasciandosi alle spalle mercati e scambi di proprietà

(p. 154).

Le dimensioni dell'orizzonte attuale possono essere ulteriormente chiarite dall'osservazione dei grandi movimenti e fenomeni nell'ambito del sociale:

- il flusso incessante di immigrati, profughi, esiliati, lavoratori stagionali, turisti, che modificano le staticità socio-politico-culturali dei paesi coinvolti;

- la pervasività della tecnologia, che supera ogni confine geografico;

- la movimentazione internazionale dei grandi capitali finanziari;

- la produzione e la diffusione mondiale dell'informazione elettronica;

- i tentativi (o, di fatto, già i processi) di riconduzione delle differenze culturali planetarie ad un unico modello culturale ideologico.

Tra tutti questi nuovi orizzonti, mi pare fondamentale sottolineare quello che a noi particolarmente interessa, coinvolgendo, per l'appunto, la comunicazione visiva in maniera diretta: il cosiddetto mediascape, l'orizzonte di flusso culturale delle immagini mediatiche.

Il mediascape fornisce, attraverso cinema, televisione e videocassette, giornali e riviste, display, pubblicità murali, un vasto repertorio d'immagini, racconti e modelli a spettatori di tutto il mondo; per molti di costoro, intere popolazioni, ben s'intende il mondo delle merci, quello pubblicitario e quello immaginario, da essi provocato, le informazioni di cronaca e quelle politiche, costituiscono valori strettamente intrecciati, analoghi ed interscambiabili.

Il paesaggio attuale è un post-paesaggio, uno scenario, nel quale ognuno recita un ruolo prefissato dalla regia finanziaria, economica e commerciale internazionale.

Delimitare, quindi, allo stato attuale delle cose, un possibile orizzonte, significa radicare convenzionalmente un punto di percezione; immobilizzare l'osservazione e ridurre l'orizzonte ad un puro aforisma (aforisma deriva da apó-orizein, greco, che, guarda caso, vuol dire proprio orizzontare, cioè delimitare con contrassegni; de-finire, separare [apó-] dall'orizzonte indistinto dei punti, apparentemente, convenzionalmente, fissi).

Oggi non si ve(n)dono merci materiali, ma aforismi, loghi! Cioè parole, sigle, frasi autoreferenziali, che non producono più un'informazione diretta (questa è stata la genialità di Oliviero Toscani). Nell'orizzonte urbano brillano soltanto le luci che non illuminano. Questa città, piena di luce, non illumina più.

In conclusione: che cosa rimane, dell'orizzonte, se esso è, dunque, così instabile e così ideologico? Nella storia del comunicar visivo l'orizzonte si è spostato sempre più in là, si è globalizzato, come abbiamo detto. L'orizzonte attuale trema sotto i nostri occhi. Riusciamo sempre meno a metterlo a fuoco e a individuarvi dei punti fissi e dei corpi definiti.

L'orizzonte è effettivamente, come abbiamo detto, una figura illimite, momentanea, apparente. É illimite in quanto composta da una linea formata dall'insieme dei punti in cui, rispetto all'osservatore, il cielo e la terra sembrano congiungersi. Il termine deriva dal greco "orizon", che limita, che confina (tutt'attorno, il cerchio!).

L'orizzonte è una figura momentanea, una figura, dunque, che presuppone un centro di percezione; figura che muta con il mutare di tale centro, verticalmente e orizzontalmente: avanzando, indietreggiando, spostandosi di lato, scendendo, salendo, sulla verticale del punto di osservazione.

L'orizzonte in prospettiva è sempre all'altezza dell'occhio dell'osservatore e viene rappresentato da una linea parallela a quella della terra. É quindi un orizzonte apparente.

É all'orizzonte infatti che appare il miraggio; fenomeni di diffrazione della luce su lunghi orizzonti permettono, per fatti riflessi di una luce che è curva, su un pianeta curvo, su un orizzonte curvo, la curvatura della realtà stessa. Una realtà che s'incurva, che cita se stessa in maniera illusoria: il primo miraggio dell'orizzonte quindi, è l'orizzonte stesso. L'orizzonte, infatti, muta non solo in relazione al punto d'osservazione, ma anche e soprattutto in rapporto all'osservatore, muta a seconda di ciò che vi vogliamo vedere. Se lo spostamento induce sempre infiniti orizzonti a seconda dei movimenti (leggi scelte e decisioni) del soggetto, quale sapere può crescere in un soggetto mobile che a sua volta si trova di fronte ad un orizzonte continuamente mutevole? Quali sono, dunque, i nuovi punti fissi, i vincoli che ci permettono di guadagnare uno spazio critico?

Se l'orizzonte è diventato una figura così instabile, come abbiamo cercato di dimostrare, tentare di delimitare un orizzonte comporta la necessità di radicare un punto d'osservazione fisso (in metafora, tornare ai punti fermi, fare il punto della situazione, prima che il mondo con sfugga oltre l'orizzonte etc etc...). Ciò vuol dire che se vogliamo pensare oltre l'orizzonte percepito, dobbiamo usare dei mezzi tele-visivi, mezzi, cioè, che permettano la visione a distanza! E quali sono questi strumenti che allargano la visione, e che ci permettono di vedere oltre, se non i media?

Ma allora, questa esperienza dell'oltre, non viene forse realizzata proprio mediante quegli strumenti che hanno concorso a creare questo stesso orizzonte artificiale, fatto di eventi spettacolari e simulati, nei quali siamo immersi, senza ritrovare la distanza? Possiamo prevedere, organizzare, programmare il futuro (è di ciò che stiamo parlando!) mediante la diretta esperienza della nostra vita, mettendo in moto il nostro corpo fisico, il nostro soggettivismo, il nostro io im-mediato?

È l'informazione (dunque di nuovo i media) che permette di proiettare il nostro ridotto orizzonte fisico in una dimensione planetaria, che annienta le frontiere geopolitiche e che, per quanto un sistema autoritario di controllo possa esercitare fino in fondo la sua potenza pervasiva e persuasiva, non potrà mai essere completamente controllata. La rete politica, con cui il controllo panottico di un eventuale potere centralizzato, così meravigliosamente descritto da Orwell nel suo romanzo cult, 1984, cercasse d'imprigionarci, è sconfitto dalla rete informatica: il suo orizzonte è, finalmente, immateriale, astratto. Essa effettivamente riconnette punti del prima e del dopo, del qui e dell'oltre.

La comunicazione visiva, se basata sull'informazione globale, diventa un'arma capace di attraversare lo spazio-tempo e di modellizzarlo verso nuove prospettive!

Film diretto da David Cronenberg, eXistenZ, 1999

Il concetto di un film come eXistenZ, uno degli ultimi lavori di David Cronenberg (1999), nasce da un'intervista che il regista era stato invitato a fare, per una rivista canadese, al famoso scrittore Salman Rushdie (costretto a un continuo nomadismo, per sfuggire alla vendetta della jihad islamico-integralista per aver pubblicato un libro ritenuto blasfemo, The Satanic Verses). Cronenberg fu colpito dal fatto che lo scrittore non si separava mai dal suo computer portatile, trattato come una sorta di cordone ombelicale con il mondo, con le sue informazioni e soprattutto con la sua creatività diffusa.

Ovunque lui andasse era sempre e comunque collegato! Di fatto un cyborg, un cybernetic organism. Il piatto orizzonte terrestre incrocia, così, la parabola (parabolé in greco significa per l'appunto avvicinamento) eclittica ed eclettica dell'informazione.

Essa è il comunicazionale visivo, che trasforma il nostro quotidiano orizzonte in un nastro, in un tape, costantemente instabile, in quanto produttore di continue e imprevedibili mutazioni (leggi catastrofi).

Qui davvero si deve impiegare l'arte, l'arte della comunicazione, natural(mente).