La parola simulazione contiene una radice illuminante, simul-: "allo stesso posto di", e "nello stesso momento in cui"! Simulazione e simultaneità.

Quali migliori attributi di questi per definire la dimensione simulativa del nostro tempo? "Allo stesso posto di" sta a dire la sostituzione di qualcosa con qualcos’altro (il simulacro, il virtuale, il clone …), "nello stesso momento in cui" sta a significare informazione e tv in presa diretta, real time!

Ma, è forse possibile che una "cosa", un "fenomeno", un "individuo" possano essere sostituiti?

A prima vista, dovremmo dire che ciò è assolutamente impossibile. Una cosa è una cosa è una cosa (vedi originale)!

Ma come la mettiamo allora con la "riproduzione tecnica" ed oggi con la "riproduzione artificiale", detta clonazione?

Per quanto attiene alla specificità del nostro corso, la "comunicazione visiva" come e quanto muta se siamo davanti ad un "originale" piuttosto che ad un "simulacro", ad una "copia", ad una qualsiasi sostituzione simulativa?

Walter Benjamin nel suo lavoro, più volte citato nel nostro rizoma, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1936), aveva studiato il problema della fotografia e del cinema, e, in genere, delle copie di opere artistiche. Da allora ad oggi la questione della riproduzione s’è enormemente ampliata e complicata: la tecnica non si limita più a riprodurre: produce, cioè crea ex novo. Corpi virtuali, nuovi materiali, cloni…

Un contributo particolarmente chiarificatore ci viene da un lavoro abbastanza recente di Bettetini, La simulazione visiva. Lo studio della simulazione, infatti, ci può permettere, afferma l'autore, di riaprire il problema complesso dei rapporti tra pensiero e linguaggio, con particolare riguardo alla relazione, particolarmente affascinante, tra pensiero (e linguaggio) logico e pensiero (e linguaggio) figurativo. I due universi, dichiara Bettetini, interagiscono tra di loro, pur mantenendo la loro totale differenza.

Bettetini contrappone il mondo del pensiero, governato da regole di tipo digitale (o, comunque, che possono essere tradotte in sistema digitale) al mondo delle immagini, governato da regole di tipo analogico. La relazione pensiero - linguaggio - evento/cosa si sintetizza nella relazione diretta tra pensiero razionale e mondo delle immagini, tra regole digitali e regole analogiche.

Le immagini delle rappresentazioni,

afferma Bettetini, qualunque esse siano (pittoriche, scultoree, ideografiche, fotografiche, cinematografiche, televisive...) sono sempre "figurativizzanti", anche quando non sono realistiche, in quanto visualizzano i loro contenuti sempre e comunque attraverso un processo di formalizzazione analogica: le costruzioni significanti a cui (i segni) danno atto debbono comunque conservare un certo riferimento con la realtà (concreta o astratta, esistente o fantastica, materiale o spirituale) di cui parlano

(Gianfranco Bettetini, La simulazione visiva. Inganno, finzione, poesia, computer graphics, Bompiani, Milano 1991, p. 8).

La grande novità delle immagini prodotte dalle macchine di calcolo è costituita dal fatto che esse non hanno più alcun rapporto diretto con la realtà. Costruite sinteticamente, sono il risultato di un sofisticato gioco di astrazione formale, vale a dire, di una traduzione (in fin dei conti necessaria perchè ancora legata all'atto fisiologico dell'occhio "fisico" umano, ma un domani superflua, quando esse potranno essere direttamente innestate neuronicamente nel cervello) di un calcolo algoritmico nella sintetica dimensione del "figurato".

La luce fredda del computer promette paradisi artificiali. Quello, infatti, che l'occhio umano percepisce delle forme e dei colori del mondo è reso possibile dal fatto che sia essi sia gli organismi convivono in una medesima e stretta porzione della banda dell'energia. Viviamo nella banda dentro cui vediamo, compresa tra l'estremo rosso, da una parte, verso cui si dirige l'universo, e l'estremo viola, dall'altra.

Tutto ciò che vediamo appartiene ad un gioco triangolare: una fonte di illuminazione, piccola come una candela o immensa come il sole, attiva ai miei occhi la presenza del mondo e, nello stesso tempo, fa apparire i miei occhi allo sguardo del mondo. Ma la rappresentazione istantanea dei pixel sullo schermo del monitor non ha bisogno di fonti esterne di luce: essi sono una simulazione di luce, una luce davvero artificiale, elettronica. Fosforescenza. L'immagine sintetica è la conseguenza di un grandioso paradosso della luce. Punto estremo della smaterializzazione e della dissoluzione del visibile.

L'immagine di sintesi

, scrive Virilio, è in realtà solo un'immagine statistica che nasce grazie ai rapidi calcoli dei PIXEL che compongono il codice di rappresentazione numerica - da cui la necessità, per decodificare un solo PIXEL, di analizzare quelli che immediatamente lo precedono e lo seguono - quindi la critica abituale del pensiero statistico generatore di illusioni razionali si riallaccia necessariamente a ciò che potremmo chiamare il pensiero visivo del computer.

(P. Virilio, La macchina che vede, pag. 155).

Le immagini di sintesi sono contemporaneamente dalla parte del linguaggio, perché hanno a che fare con la rappresentazione, e da quella della simulazione, in quanto modelli. Ma ciò che diventa assolutamente innovativo, da un punto di vista epistemologico, è la constatazione che l'immagine di sintesi "mima un processo mentale", in quanto, come il pensiero, afferma Bettetini, attua un procedimento "astratto, di tipo logico, che lavora nel linguaggio e sui numeri".

Il pensiero produce ("pensa") immagini, e le immagini si modellizzano astrattamente in pensiero per dare origine ad una simulazione matematica, che è finalizzata alla presentazione delle stesse immagini in forma autonoma e autoreferenziale.

Quante e quali sono, infine, le tipologie della simulazione?

Bettetini, nell'opera citata, ne elenca cinque tipi fondamentali:

- la simulazione di prova (formulazione di modelli di oggetti o di fenomeni o di eventi, che andranno ad essere confrontati con la realtà: è il caso della progettazione di design, della previsione di eventi o fenomeni complessi, e della ricostruzione di dinamiche interattive);

- la riproduzione di immagini (immagini che vengono tradotte in formalizzazioni digitali);

- la rielaborazione delle immagini (tutta l'infinita serie di manipolazioni e di alterazioni possibili dell'immagine);

- l'integrazione delle immagini (vale a dire, la possibilità infinita di combinazioni di immagini, sia in senso con-testuale - compresenza di più immagini sullo stesso frame , sia in senso iper-testuale sequenza di finestre che aprono finestre all'infinito);

- la produzione di immagini-oggetto (produzione di immagini prive di un referente qualsiasi, e dunque autonome e autoreferenziali).

Le conclusioni a cui possiamo pervenire riguardano la ragione stessa che ha mosso questo nostro complesso itinerario. Dove si colloca l'arte rispetto a questi nuovi processi tecnologici, che, come abbiamo cercato di mostrare, hanno prodotto conseguenze rivoluzionarie di tipo filosofico, semiotico ed epistemologico? L'interrogativo sembra trovare una prima confortante risposta nell'analogia che siamo venuti evidenziando tra il sistema di funzionamento del cervello e la nuova dimensione dell'immagine sintetica (vedi mente).

Se il pensiero pensa in maniera "digitale" o, quanto meno "digitalizzabile" (è in effetti grazie a ciò che stiamo procedendo a passi velocissimi verso la realizzazione di una macchina "pensante", in grado di riprodurre i meccanismi di lavoro dei neuroni), e se è vero che l'arte è in fondo solo un atto mentale (che si serve anche di elementi visibili, formali etc, che, come sappiamo, non sono più indispensabili: il visibile è superfluo

, dopo Duchamp!), sembra che proprio l'immagine, o comunque il prodotto realizzato dal calcolatore o mediante il calcolatore, rappresenti per eccellenza la dimensione in cui possiamo trovare conciliato il mondo della tecnologia e il mondo della fantasia, una dimensione che dimostra che, come l'intelligenza artificiale raggiunge la più perfetta simulazione della realtà, così l'arte si attesta definitivamente come un fenomeno sempre e comunque di natura concettuale.

Non i nervi della mano, ma i neuroni del cervello producono l'opera. Un viaggio che l'arte compie dentro il cervello, dentro il mondo, ma anche nei linguaggi del mondo. In quei linguaggi che abbiamo detto essere una simulazione del mondo e della realtà. Simulazione "vera" del mondo, significa infatti che anche il mondo è vero. Abbiamo finalmente capito, grazie proprio all'intervento dei nuovi processi di simulazione, la profonda unità che sta tra l'immagine e l'oggetto, tra la parola e la cosa.

L'artista diventa,

come dice Fulvio Carmagnola, l'operatore di un trapianto di oggetti e di segni, ripresi dal panorama della riproducibilità ed immersi nel corpo dell'arte.

Com'è possibile, oggi, distinguere l'arte dalla non-arte? L'arte dalla esperienza quotidiana? Se è vero che l'esperienza estetica produce lo shock che è in grado di farci comparire davanti il mondo in forme nuove, in nuove vesti percettive, è anche vero che l'opera d'arte, divenuta opaca alla bellezza tradizionale, non si distingue più dall'oggetto, e che richiede l'intervento del concetto e dell'interpretazione per essere fruita e compresa. La definizione tra arte e non-arte viene affidata a un' operazione astratta ed eteronoma, a una decisione (quella che prima chiamavo una convenzione!). Questa consapevolezza deriva dal riconoscimento che "la cosa stessa" che l'arte perseguiva attraverso la ricerca della presenza di un oggetto depurato d'ogni concettualità, è inesistente"

(Luoghi della qualità

, pag.207).

Philipe Quéau sottolinea, nel suo libro, Éloge de la simulation (1986), l'aspetto positivo delle tecnologie elettroniche connesse con la produzione di immagini di sintesi, ma è fuor di dubbio che l'elogio è anche rivolto a tutta la dimensione, vorrei dire, "culturale" delle pratiche simulative.

Ciò che ritengo fondamentale dell'analisi fatta dallo studioso francese è l'intuizione che la simulazione possa essere considerata come un modello simbolico, vale a dire alla stessa stregua con cui consideriamo la prospettiva nei riguardi del rinascimento. Non vi è una dichiarazione esplicita in tal senso, ma le conclusioni portano a questa possibile interpretazione.

Ma vediamo intanto, prima di tutto, come Quéau affronta la questione pregiudiziale dell'immagine.

L'immagine è "trace, symbole scriptural, signe combinable, schéma abréviateur, carte panoptique. Elle permet de simplifier, de miniaturiser, de rassembler, de rapprocher. Elle soulage la mémoire et favorise physiquement la métaphore visuelle et le déplacement par contiguité (métonymie). Elle facilite la "navigation mentale"

(p. 31).

Questa definizione, benché eccessivamente corsiva, delle funzioni cognitive dell'immagine, permette il porsi della domanda: cosa può offrire in più, rispetto a tali caratteristiche, l'immagine di sintesi?

Quéau svolgerà per gran parte del suo libro la tesi della definitiva superiorità delle immagini prodotte dal calcolatore.

L'immagine di sintesi, o numerica, è un taglio, un salto, una vera e propria coupure" epistemologica nell'evoluzione dei mezzi di rappresentazione.

Una rottura, provocata dalla natura completamente diversa di questa immagine rispetto a quella analogica, persino rispetto a quelle immagini prodotte mediante tecniche fotochimiche e video-elettroniche.

Ambedue, sia pure con le enormi differenze che le distinguono, operano mediante l'utilizzazione di fotoni della luce che "colpiscono" l'occhio, le prime per mezzo di sistemi ottici, meccanici e di modificazioni di superfici fotosensibili, le seconde per mezzo di movimenti di elettroni all'interno dei tubi delle camere televisive.

Le tecniche di sintesi numerica, invece, non hanno più nulla a che fare con la vista abituale, in quanto tecniche "immateriali", effetti visivi di strutture logico-matematiche, trasposizioni nella dimensione visibile dell'invisibilità del linguaggio del calcolo matematico.

Concordo con Virilio, quando afferma che per il computer l'immagine elettro-ottica è semplicemente una serie di impulsi codificati, di cui non possiamo immaginare la configurazione in quanto, nell'"automazione della percezione", il ritorno-immagine non è più assicurato

(Paul Virilio, La machine de vision, Galée, Paris 1988; tr. it.: La macchina che vede. L'automazione della percezione, Sugarco, Milano 1989, p. 151).

Velocità della luce o luce della velocità, si chiede Virilio. In uno dei passaggi più interessanti di La macchina che vede, Virilio indica una terza forma di energia, l'energia osservata: l'energia cinematica, energia-in-immagine, la fusione dell'ottica ondulatoria e della cinematica relativistica, che potrebbe prendere posto accanto alle due forme ufficialmente riconosciute, l'energia potenziale (in potenza) e l'energia cinetica (in atto), dove l'energia in immagini illumina il senso di un termine scientifico controverso, quello di energia osservata. Energia osservata o energia dell'osservazione?

Per la prima volta, nella storia delle immagini, si è realizzata una coincidenza perfetta tra linguaggio e immagine: l'immagine nel calcolatore non è altro che una "tavola di cifre", di numeri. Aritmographia, come la definisce Quéau, scrittura, immagine, rappresentazione, per mezzo di numeri. La teoria rinascimentale che affermava che tutto il visibile può essere ricondotto al disegno, disegno che può realizzarsi solo nel rispetto preciso delle regole codificate della prospettiva geometrica, sembra trovare il suo compimento ideale nella dimensione informatica.

Non è questione, tuttavia, che la realtà abbia trovato finalmente un sistema di rappresentazione scientifico. Non è questo l'obiettivo del nuovo sistema linguistico, di "rappresentare" scientificamente la realtà, anzi è quello di costruire altre realtà parallele, altre realtà preorganizzate, prive di incidenti casuali e di disturbi. Astratta e immateriale, ma, non di meno, esperibile. La realtà prodotta dal computer è una realtà interamente prevista, anteposta alla realtà fisica.

L'immagine computerizzata non rappresenta più nulla, modellizza. Realizza sempre e solo "modelli", o, per meglio dire, simulazioni, di ciò che noi chiamiamo la realtà, la natura, l'oggetto: ma le immagini aventi questi contenuti sono strutturalmente identiche a quelle che si presentano come testo di scrittura, o di simbolo grafico, al di sopra o al di sotto dell'icona. Rivoluzionaria constatazione: le indicazioni dei codici di campo, del righello, della struttura dell'impaginazione, e così via, sono realizzate con lo stesso procedimento che permette di far apparire sullo stesso monitor le immagini di un volto o di un paesaggio. Tutto ciò che vediamo, non è altro che un'illusione visiva. La visione è effetto di una visualizzazione. Fantasma.

L'immagine simulativa, o di sintesi, acquista un ruolo sempre più determinante non solo nel mondo scientifico e tecnologico, ma anche dentro l'evoluzione generale dei sistemi di pensiero. Qui sta l'enorme e dirompente novità dell'immagine computerizzata. Nuova immagine, a tutti gli effetti. Ciò che vediamo in questa immagine è in realtà "pura informazione", priva di qualsiasi rumore, di qualsiasi disturbo: comunicazione che coincide con l'informazione! Produzione di modelli, abbiamo detto. Ma, proprio in quanto "modelli", questi sono raramente definitivi. Pertanto non sono né veri né falsi. Sono una funzione. Declino della verità critica, avevamo detto in anticipo. Divisione, dunque, dei compiti, tra l'uomo e la macchina ordinatrice?

La simulazione, come atto di produzione di modelli, niente altro è che una "sintesi del reale": immagine di sintesi, ma anche riduzione del reale ad una sintesi estrema, ogni dato percepibile della realtà tradotto in un punto, in non più di un punto, volta per volta: o 0 o 1, infatti!

Una sintesi talmente accelerata da aver permesso di elaborare e di archiviare un numero impensabile di informazioni all'interno delle macchine di calcolo, tanto che non è più possibile concepire le attività umane, da quelle più semplici, come lo scrivere, a quelle più complesse, come il fare ricerca scientifica, senza l'uso del calcolatore. La memoria personale detiene oggi un ruolo molto marginale, legato soprattutto a funzioni poetiche, poiché la grande funzione di ricordare e di richiamare alla memoria è ormai totalmente delegata al computer.

Credo che il domani si configuri come contrapposizione forte tra memoria informatizzata e memoria naturale, che il singolo individuo dovrà saper riutilizzare mediante pratiche di recupero di una cultura orale e soggettiva.

L'enorme archivio d’immagini e di parole, che si contiene nell'insieme generale dei calcolatori di tutto il mondo, è pronto per essere collegato e fornire una struttura autoconformata di saperi consultabili e messi in funzione: l'occasione è solo politica. Ciò costituisce un altro gigantesco elemento di riflessione. Non più la cultura, né tanto meno quella umanistica, e neppure quella scientifica in senso stretto, decide sulla conoscenza e sui fini della conoscenza, ma una ragione strategica, più politica e forse militare (un militare che alle armi da fuoco sostituisce quelle elettroniche).

In una recente intervista, Mario Costa, autore di svariati lavori sui media, altrove citati, afferma che per quanto riguarda l’immagine sintetica, poiché è di questa che mi chiede, le dirò soltanto che nel 1982 ho scritto di essa che "non penetra più nel soggetto ma ne resta fuori e vive come un-epifanìa-ritratta-in-sè. La "simbiosi immagine/immaginario è rotta per sempre", e nel 1986 ho scritto ancora, tra l’altro, "Le immagini numeriche … si presentano nella forma dell’essere-ritratto-in-sè. Qui le immagini ostentano un loro "essere in carne ed ossa", una loro "presenza" indipendente dal soggetto e dall’oggetto … la "nuova immagine" non è più una "mimesi", una "rappresentazione", un’"impressione", un "derivato", una "traccia" … non rimanda più ad un altro-da-sè cui riferirsi o da cui ricevere senso, ma si presenta come una nuova entità in sé oggettiva". Ora trovo queste cose ripetute continuamente da filosofi francesi o americani (lo struzzo estetologico italiano considera ancora tutto questo come poco filosofico), e questo mi conforta.

Giungere a non separare più la realtà dalle immagini, dall'allucinazione delle immagini (e non è questo il folle salto compiuto da Burroughs o da Timothy Leary e, in genere dalla cultura "acida", da una parte, e dalle tecnologie avanzate della virtualità, dall'altra? E quando queste due culture si sposano, non possono non creare che mostri terribili).

Ray Bradbury, in Fahrenheit 451 (pubblicato per la prima volta nel 1951; si noti l'età del libro, la cui prima edizione appare in Italia, nella Mondadori, solo nel 1966) ci parla non solo dell'incendio dei libri, ma anche della vita ormai completamente elettronizzata, nella quale non è più possibile distinguere la realtà dal programma televisivo (il tema dell'importantissimo film di Cronenberg, Videodrome, che abbiamo già visto e commentato). Entriamo, nel mondo ipotizzato da Bradbury, attraverso una pagina che potremmo dire "wendersiana".

Cosa c'è di nuovo oggi alla TV? - domandò lui con aria stanca.

(pp. 23-24).

Questa volta lei non alzò lo sguardo dalla lettura.

Questa è una commedia che trasmetteranno sul canale parete-parete entro dieci minuti. Mi hanno spedito per posta la parte stamattina. Scrivono un lavoro con una parte mancante. É una nuova idea della TV. Quella che rimane in casa, cioé io, è la parte che manca. Quando viene il momento delle battute mancanti, tutti si girano verso di me a guardarmi dalle tre pareti e io dico le battute. (...) Una cosa davvero divertente. E lo sarà ancora di più quando potremo fare anche l'impianto della quarta parete. Quanto tempo ancora credi che dovremo aspettare, prima di poter far portare via quella parete e installare una quarta parete TV?

La tesi di Bradbury è molto vicina alla tesi orwelliana di 1984 (edito nel 1949, è stato pubblicato per la prima volta in Italia nel 1950, assai celermente grazie alla sua possibile utilizzazione propagandistica in funzione anticomunista), una tesi che si può ascrivere all'utopia negativa, collegabile anche al famoso romanzo La macchina del tempo di Wells o al Mondo nuovo di Huxley, romanzi in cui si nutrono profonde preoccupazioni nei riguardi del pericolo totalitario, e particolarmente nella sua variante di tipo stalinistico.

Nel 1984 il problema della macchina onniscente e onnipresente, della "macchina che vede",

per dirla alla Virilio, diventa centrale di tutto quanto lo svolgimento narrativo, anticipando uno dei drammi esistenziali contemporanei più sentiti, quello di sapere di essere continuamente visti, di non poter sparire, e dunque di essere schedati e ovunque rintracciabili.

Macchina che vede, però, quello vuole! Perché, come abbiamo avuto modo di constatare, quando c'è da vedere davvero qualcosa di grave, la macchina dorme!

Nel 1984 la tesi, se si vuole anche giustificata, dei pericoli del connubio tra tecnologia avanzata e potere politico, si ricollega tuttavia all'interno di una concezione negativa delle tecnologie in senso generale, concezione che poi si sposerà con le previsioni più reazionarie del catastrofismo dei nostri giorni.

Il tema sotterraneo, potente ed eterno è quindi quello del controllo sull'ignoranza (i tre slogans del "Partito" sono, infatti: La guerra è pace. La libertà è schiavitù. L'ignoranza è forza).

Ritorniamo a Bradbury e al suo romanzo. 451 sono i gradi Fahrenheit necessari per bruciare la carta, e il tema del romanzo 451 è quello dell'incendio dei libri, vale a dire della memoria. I pompieri, un corpo di tecnici che dovrebbe spegnere gli incendi, è invece impegnato ad accenderli ovunque ci siano dei libri, i cui proprietari vengono arrestati, e il più delle volte anche uccisi, perché il potere reazionario può garantirsi solo se la storia scompare.

La grande biblioteca, che contiene la storia, brucia.

Vediamo come Umberto Eco nel Nome della rosa interpreta l'incendio della biblioteca:

La biblioteca del convento va in fiamme. Il protagonista tornerà sul luogo dell'incendio a frugare fra le rovine. Povera messe fu la mia, ma passai un'intera giornata a raccoglierla, come se da quelle disiecta membra della biblioteca dovesse pervenirmi un messaggio. (...) Larve di libri, apparentemente ancora sane di fuori, ma divorate all'interno: eppure qualche volta si era salvato un mezzo foglio, traspariva un incipit, un titolo... Raccolsi ogni reliquia che potei trovare, e ne empii due sacche da viaggio, abbandonando cose che mi erano utili pur di salvare quel misero tesoro. (...) Alla fine della mia paziente ricomposizione mi si disegnò come una biblioteca minore, segno di quella maggiore scomparsa, una biblioteca fatta di brani, citazioni, periodi incompiuti, moncherini di libri

(pp. 501-502).

Questo il messaggio, la "lezione", che dobbiamo apprendere. Ricostruire dalle macerie, ricominciare sempre di nuovo, non abbandonarsi al destino. Ricostruire il sapere del mondo...

Un romanzo recente, Hocus pocus, di Kurt Vonnegut inizia così: L'Autore di questo libro non disponeva di carta da scrivere di uniforme formato e qualità. Scriveva in una biblioteca fornita di ottocentomila volumi, cui nessun altro era interessato. La maggior parte di essi non erano mai stati letti né mai, probabilmente, li avrebbe letti qualcuno in futuro; quindi nulla poteva impedirgli di strapparne le pagine bianche, alla fine, e usare quelle

(pag. 5).

Le biblioteche, prima o poi, bruciano; questo il loro destino.

In un suo bellissimo libretto, La biblioteca scomparsa, Luciano Canfora, uno studioso che ha affrontato con molta sapienza soprattutto problemi particolarmente connessi con il classicismo, sostiene la tesi secondo la quale sempre la biblioteca centrale per la cultura di un'epoca non può che finire bruciata!

Distruzioni. rovine, saccheggi, incendi, colpirono soprattutto i grandi addensamenti di libri, posti di norma nel centro del potere. (...) Gli incendi non nascono dal nulla. É come se una forza maggiore intervenisse ad un certo punto a sopprimere un organismo non più controllabile: incontrollabile perché rivela una infinita capacità di incremento ed anche per la natura ambigua (i falsi) dei materiale che vi confluiscono. (...) perciò quello che alla fine è rimasto -conclude Canfora- non proviene dai grandi centri, ma da luoghi "marginali" (i conventi) o da sporadiche copie private

(pag 206).

Il tema della distruzione della biblioteca come luogo della memoria dell'uomo si estende, e non solo nella fiction, alla necessità di bruciare la città come estensione della biblioteca, come luogo in cui si deposita la memoria anche fattiva di una cultura, di un'epoca, di una storia.

L'estensione, quindi, all'incendio della città diventa un topos del cinema e della letteratura della fiction: Basti, per fare un esempio, il romanzo di William Gibson, La notte che bruciammo Chrome, del 1986.

Il castello di Chrome si sta dissolvendo, lastre di Ice scuro svaniscono lampeggiando divorate dai sistemi di sabotaggio che si dipanano dal programma russo espandendosi dal nostro nucleo logico centrale e infettandone la struttura stessa. I sistemi di sabotaggio sono virus cibernetici, auto-replicanti, voraci. Mutano in continuazione, all'unisono, sovvertendo e assorbendo le difese di Chrome.

Il problema che il romanzo solleva è quello della ineluttabilità della mutazione. I nostri corpi non sono più radicati nella storia, non posseggono più passato, soprattutto perché non posseggono futuro in quanto effetti essi stessi del futuro.

Conclusione: la realtà è insopportabile (al potere!) e pertanto va simulata. Ogni strumento, che si fa cronaca del reale, come la biblioteca, l’archivio, la memoria umana, viene distrutto o adattato alle nuove esigenze ricreative (di un’altra realtà…) della coppia capitalismo-tecnica, secondo le tesi di filosofi come Severino o Galimberti.

La simulazione digitale, che è effetto di questa volontà che viene da lontano e che ha orizzonti lunghissimi, è così immediata ed appetibile da sostituirsi senza frattura, nell'attuale fenomenologia del vedere, al faticoso esercizio dell'interpretazione.

Come dice Baudrillard (grazie ai procedimenti simulativi) il reale e l’immaginario sono ormai confusi nella medesima totalità operativa, il fascino estetico essendo ovunque: è la percezione sublimale, una specie di sesto senso, del trucco, del montaggio, della sceneggiatura, della sovraesposizione della realtà (…). Così l’arte è ovunque, poiché l’artificio è al centro della realtà

(L’iperrealismo della simulazione, in Lo scambio simbolico e la morte, pag 89).

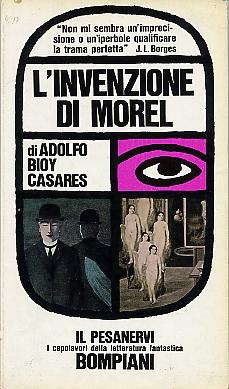

Per chi, piuttosto, ama inseguire, tra gli infiniti testi, simulazioni assolutamente poetiche e letterarie, un romanzo: Adolfo Bioy Casares, L’invenzione di Morel, 1941; tr. it. a cura di Livio Bacchi Wilcock, Bompiani, Milano 1966. Con l’introduzione, non a caso, di Jorge Luis Borges, un discorso teorico sul racconto fantastico. Ma, dopo la lettura di questo "capolavoro" vien da chiedersi: il "fantastico" da che parte sta rispetto al "simulativo"? Una volta per tutte, dovrebbe prendere posizione e smettere di simulare, lasciando ad altri quel compito!

Adolfo Bioy Casares, L’invenzione di Morel, 1941