Una delle conseguenze della mutazione postmoderna è la creazione di nuovi simulacri. Nel suo Éloge de la simulation Philip Queau afferma che il progresso della tecnica passa attraverso la progressiva derealizzazione dell’uomo e l’incessante simulazione del reale. La simulazione non è affatto il simulacro della realtà, poiché è essa stessa a crearla

(pag. 235).

Per comprendere come è mutato, in un’accezione postmoderna, il concetto di simulacro e come possa avvenire che ad esso si attribuisca oggi una funzione così determinante, dobbiamo risalire innanzitutto al suo significato letterale.

La parola simulacro deriva da un’antica radice sim-, che indica originariamente l’uno, l’unità, e non la riproduzione, il doppio.

In latino, e poi nelle lingue neolatine, simulacrum possiede un significato che allude a qualcosa di ontologicamente vero e falso, nello stesso tempo: vero nell’accezione di ritratto, immagine; immagine allo specchio, immagine mnemonica, falso nell’accezione di visione, fantasma, ombra, apparenza.

Come ci ricorda Baudrillard (La precessione dei simulacri, in Simulacri e impostura), citando l’Ecclesiaste, il simulacro non è mai qualcosa che nasconde la verità(…). Il simulacro è comunque sempre vero!

Trattando di simulazione, abbiamo scritto:

La parola simulazione contiene una radice illuminante, simul- che significa "allo stesso posto di", e "nello stesso momento in cui"! Simulazione e simultaneità. Quali migliori attributi di questi per definire la dimensione simul-ativa del nostro tempo?

"Allo stesso posto di" sta a dire la sostituzione di qualcosa con qualcos’altro (il simulacro, il virtuale, il clone …), "nello stesso momento in cui" sta a significare informazione e tv in presa diretta, real time! Ma è forse possibile che una "cosa", un "fenomeno", un "individuo" possano essere sostituiti? A prima vista, dovremmo dire che ciò è assolutamente impossibile. Una cosa è una cosa (vedi originale)! Ma come la mettiamo allora con la "riproduzione tecnica" ed oggi con la "riproduzione artificiale", detta clonazione?

Per quanto attiene alla specificità del nostro corso, la "comunicazione visiva" come e quanto muta se siamo davanti ad un "originale" piuttosto che ad un "simulacro", ad una "copia", ad una qualsiasi sostituzione simulativa?

L'immagine computerizzata non rappresenta più nulla, modellizza. Realizza sempre e solo "modelli", o, per meglio dire, simulazioni di ciò che noi chiamiamo la realtà, la natura, l'oggetto: ma le immagini aventi questi contenuti sono strutturalmente identiche a quelle che si presentano come testo di scrittura, o di simbolo grafico, al di sopra o al di sotto dell'icona.

Rivoluzionaria constatazione: le indicazioni dei codici di campo, del righello, della struttura dell'impaginazione, e così via, sono realizzate con lo stesso procedimento che permette di far apparire sullo stesso monitor le immagini di un volto o di un paesaggio. Tutto ciò che vediamo, non è altro che un'illusione visiva. La visione è effetto di una visualizzazione. Fantasma.

L'immagine simulativa, o di sintesi, acquista un ruolo sempre più determinante non solo nel mondo scientifico e tecnologico ma anche dentro l'evoluzione generale dei sistemi di pensiero. Qui sta l'enorme e dirompente novità dell'immagine computerizzata: nuova immagine, a tutti gli effetti. Ciò che vediamo in questa immagine è in realtà "pura informazione", priva di qualsiasi rumore, di qualsiasi disturbo: comunicazione che coincide con l'informazione! Produzione di modelli, abbiamo detto. Ma, proprio in quanto "modelli", questi sono raramente definitivi. Pertanto non sono né veri né falsi. Sono una "funzione".

Per comprendere ancor meglio la collocazione del simulacro nella cultura attuale, dobbiamo sinteticamente ricordare quelle che sono le caratteristiche precipue della dimensione postmoderna, caratteristiche che costituiscono il superamento di tutta una serie di opposizioni dialettiche, che erano state invece fondamentali dialettiche filosofiche del moderno, quali autentico/inautentico, vero/falso, reale/immaginario, fisico/virtuale, materiale/immateriale, originale/copia, unicità/serie, centrale/periferico.

La causa, ma in certi casi anche la conseguenza, di questi "cedimenti" oppositivi è da ricercarsi in una serie di mutamenti sia teorici, sia tecnici sia disciplinari, di importanza epocale, esprimenti, se non sempre una realtà data, quanto meno una forte linea di tendenza:

la complessità si è sostituita alla linearità, il rizoma alla radice e all’albero, l’ibridazione alla selezione, il mutante al tipo, la performance all’oggetto d’arte, la dispersione alla concentrazione, il digitale all’analogico, il multimediale al mediale, la simultaneità al tempo, la televisione al cinema, internet a posta, fax, telegrafo, telefono, le onde e le fibre ottiche ai cavi di rame, la biogenetica e la chirurgia alla medicina, le scienze neuronali alla psicologia e alla pisicoanalisi, la clonazione alla procreazione, il bilinguismo alla monolingua, il globale al particolare, l’imperfetto al perfetto, il virus all’identitario.

Dentro tutto ciò, dentro questi mutamenti epocali, che possiamo sintetizzare in tre fenomeni fondamentali, la simulazione, l’artificiale e il virologico, la presenza inquietante del simulacro!

Non il simulacro del dio, quale un artista "moderno" come de Chirico avrebbe potuto raffigurare in uno dei suoi dipinti metafisici ed enigmatici, ma il simulacro del primo uomo totalmente tecnologico.

De Chirico, L'enigma dell'oracolo, 1909

Man Ray, L'enigme d'Isidore Ducasse, 1920

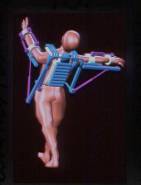

Stelarc, Movatar

L’enigma dell’oracolo, l’opera biografica più simbolicamente complessa di De Chirico, è una rappresentazione degli arcani: l’arcano della divinità (il dio è simulacro ermetico al di là del telo), l’arcano della natura (il mare, il porto, la città si aprono allo sguardo al di là della tenda), l’arcano del futuro (il manto incrisalida l’Ulisse böckliniano): il velo impedisce la visione perfetta del simulacro, del mondo, del tempo. La metafisica si dispiega, come movimento, su queste imperfezioni: il velo si trasforma in vela, tagliata a metà dal muraglione del porto, in L’Enigme de l’arrivée. D’altronde il simbolo stesso è manifestazione dell’imperfezione, essendo due parti di un’unità, che, separate, anelano di ricongiungersi.

Il celato, il nascosto, l’occluso, il coperto: quando il velo si fa intransitabile allo sguardo, come nell’opera di Man Ray l’Enigme d’Isidore Ducasse, l’oggetto misterioso ricoperto da un panno e legato dalla corda del desiderio masochista: una macchina da cucire avvolta in un telo opaco e legata con uno spago, per rispondere alla sfida lanciata da Lautréamont di far incontrare fortuitamente un ombrello e una macchina da cucire su un tavolo da dissezione

.

Paradosso: nel tempo della tecnica fantascientifica, della tecnica che quotidianamente invera la fiction, nessuna fantasia, nessun immaginario, nessun enigma. Tutto, come abbiamo più volte detto, è immediato, visivo, trasparente, "comunicante visivamente": il simulacro non si nasconde a noi, né nasconde qualcosa di misterioso.

La radice sim-, che è legata all’idea, come abbiamo visto, di uno, decide il significato ultimo di simulacro: in quanto non presupponendo più il concetto di immagine riprodotta e di copia, esso significa "immagine liberata da un’origine e da una tradizione".

Liberato dalle radici, dall’origine, dalla riproduzione, il simulacro, prodotto dalla tecnica, è creatura: questa è la responsabilità della tecnica. Liberandosi dalla storia, dalla tradizione, dall’origine, la tecnica si assume la responsabilità di iniziare un nuovo mondo artificiale, totalmente artificiale.

Il simulacro è il mutante, è il sintomo e il segno di una nuova entità, che abita il cyberspace. Il simulacro è cyborg, organismo cibernetico, protesizzatosi nell’informazione, che, come sostiene Stelarc, integra un corpo biologico ormai funzionalmente obsoleto.

Jean Baudrillard, nel suo libro Lo scambio simbolico e la morte (scritto nel lontanissimo 1976), afferma che tre ordini di simulacri si sono succeduti dopo il Rinascimento, parallelamente alle mutazioni delle leggi del "valore":

la contraffazione (lo schema dominante dell’epoca "classica", dal Rinascimento alla rivoluzione industriale: la dimensione del teatro, della moda, dell’artificio barocco, di cui lo "stucco", con cui si imitano tutte le materie e tutte le carni, diventa il simbolo efficace);

la produzione (lo schema dominante dell’era industriale: la "produzione", forse, mette al mondo solo simulacri, vale a dire esseri, oggetti, segni potenzialmente identici in serie indefinite!);

la simulazione (l’universo dei fenomeni cibernetici).

In un libro di poco posteriore (Simulacri e impostura, 1977-78), Baudrillard sviluppa la tesi, che diverrà giustamente molto nota e condivisa, della cosiddetta "precessione dei simulacri". I simulacri precedono la realtà. Il reale è prodotto da matrici e memorie

: questo la straordinaria intuizione. Questo tipo di reale non ha neppure più bisogno di essere razionale, poiché è soltanto "operazionale". Questo reale non è, in effetti, più reale, in quanto nessun immaginario lo circonda più: è un iperreale, prodotto di sintesi che s’irraggia da modelli combinatori in un iperspazio senza atmosfera.

Nel suo saggio di postfazione, e intitolato Noialtri barocchi e Baudrillard, Furio Di Paola sottolinea l'importanza estrema dell'analisi, di derivazione benjaminiana, delle connessioni tra tecnica e simulacro, e soprattutto, come abbiamo altrove detto (vedi simulazione), nell'elaborazione delle riflessioni sul barocco come dimensione e categoria fondamentale della simulazione, vero e proprio "universo cool", in cui l'unica apparenza di calore è ingannevolmente offerta dalle pratiche persuasive della seduzione.

In queste analisi di Baudrillard, il quale descrive con grande lucidità il fenomeno più appariscente della simulazione postmoderna, i parchi di divertimento della Disney Corporation, anticipando gli studi di Marc Augé sui non luoghi (Disneyland e altri nonluoghi, 1999), tutto il nostro presente è già delineato. La simulazione si avvale di simulacri non per ripetere il reale, ma per configurarne uno nuovo, nel quale noi mutanti, resi noi stessi simulativi, ci si possa trovare a nostro agio.

La situazione attuale può dar adito, come ipotizza René Berger nel suo Il nuovo Golem. Televisione e media tra simulacri e simulazione, al sospetto che "dopo millenni fondati sulla tradizione, l'innovazione sia divenuta per la prima volta non l'eccezione ma la regola", e che essa sia talmente accelerata, talmente universalmente diffusa da autoalimentarsi al di là di ogni possibile controllo, producendo simulacri sempre più potenti e sempre meno governabili.

Il rischio, ma anche il fascino, dell’enorme accelerazione evolutiva delle macchine di calcolo (perché, alla fine, tutto si riduce ad una questione di velocità…) è quello di superare di colpo, senza soluzioni di continuità, e senza possibilità di ritorno, il border line della realtà stessa, entrando nel cuore (pardon, nel buco nero, nel grande attrattore) della matrice.