L’immagine messa a fuoco: la parola immagine deriva da quella latina imagine(m), la cui radice forse è da ricollegare ad un radicale indoeuropeo yem, connesso al concetto di raddoppiamento. Una bella interpretazione del concetto potrebbe essere la seguente: quando il reale e la sua immagine divergono e si sdoppiano abbiamo messo a fuoco il problema!

È facile comprendere, dunque, come il concetto di immagine sia fondato su un equivoco collegato a quello di imitazione, data la radice ... La lotta di tutta l’arte, sin dalle origini, è quella di liberare l’immagine dall’imitazione del mondo naturale: in altre parole, cercando di dimostrare l’esistenza di un’altra dimensione, quella delle immagini, accanto a quella biologica e minerale! All’artista spetta, da sempre, il compito, quasi demiurgico, di creare realtà. Non la presentazione, bensí la rappresentazione indica, infatti, che l’artista non s’è mai posto, nonostante tutte le leggende sulle qualità illusive di alcune opere dell’antichità, il fine di imitare la natura. La sua magia consiste proprio nella traduzione della realtà in linguaggio, in immagine!

Dürer, Leprotto, 1502

Dürer, Leprotto, 1502

Un occhio ci aiuterà: nella pupilla di una lepre raffigurata dal grande artista tedesco Dürer (1502) appare il riflesso di una finestra. Poca cosa? Al contrario, una rivoluzione. Ciò significa che persino una lepre si mette in posa, modello vivente davanti all’artista che la ritrae. Il mondo in cui ciò avviene è l’interno! L’atelier! Estremo artificio, dimostrare la vitalità della vita, costringendola alla fissità della posa!

Con la parola imago gli antichi latini indicavano un’opera - una scultura o un dipinto -, appositamente eseguita per ricordare una persona scomparsa, della quale riproduceva le fattezze del volto (il ritratto, come si sa, è sempre una rivelazione delle caratteristiche spirituali e del carattere psicologico del soggetto!). L’immagine del defunto era collocata in un luogo prescelto della casa, per essere venerata e perché si voleva sperare che essa avesse il potere di proteggerne gli abitanti.

C’erano tuttavia altre parole di cui il mondo antico si serviva per indicare ciò che oggi intendiamo come immagine. Nella lingua greca esistevano due parole importanti, phàntasma e eicon, che traduciamo oggi nelle parole italiane corrispondenti fantasma e icona. Nel mondo latino si aggiungerà anche un’altra parola, il termine figura. La parola latina figura deriva dal verbo fingere, il quale significa esattamente l’azione di “plasmare con le mani”. Queste tre parole, fantasia, icona e figura, che abbiamo visto essere alla base del significato originario del termine immagine, ci aiutano a comprenderne meglio il concetto.

L’antica parola greca, fantasma, intendeva significare che tutto ciò che vediamo è pura illusione e che la realtà è più profonda e imperscrutabile: l’immagine, dunque, non sarebbe altro che un fantasma della realtà.

La seconda parola, icona, ci porta in un’altra dimensione: quella del concetto di sacro. L’icona era, nel mondo religioso medievale, l’immagine del divino: un dipinto, che raffigurava l’immagine ideale di Dio, di Gesù Cristo o della Madonna.

Pantocratore, mosaico della cupola del monastero di Dafni, 1100 circa

Gli artisti medievali, pur concependo Dio come un’entità incorporea e quindi invisibile, si trovavano nella necessità, a causa delle pressanti richieste, di dover realizzare comunque una sua immagine da esporre nei luoghi di culto. Tale immagine doveva possedere tutti quei caratteri che meglio si addicevano al soggetto divino: doveva essere severa, incutere reverenza e, nello stesso tempo, dare conforto spirituale (Pantocratore, mosaico della cupola del monastero di Dafni, Grecia, 1100 circa). Per ottenere questi caratteri, gli artisti medievali ricorrevano ad alcuni espedienti: il fondo del dipinto era ricoperto di una sottile placca d’oro, per riflettere la luce, simbolo di quella divina; il volto della figura era costruito secondo un criterio stilistico che ne accentuava la simmetria, la regolarità e la geometria, quali segni distintivi dell’ordine assoluto del dio; i tratti del volto erano fortemente esaltati e si presentavano rigidamente frontali, per provocare l’impressione di uno sguardo diretto verso il fedele. A causa del dilagare del culto di queste icone, intorno a cui era fiorito un’attività commerciale, fu necessario, nel Medioevo, e precisamente nel VIII secolo, impedirne la loro diffusione e la loro adorazione; questo atteggiamento, detto per l’appunto iconoclastico (clastico deriva dal verbo greco clao, che significa rompere), durerà in Oriente per circa un intero secolo.

La terza parola è figura, un termine che, come abbiamo detto, deriva dal latino fingere; fingere, ovvero “plasmare con le mani”.

Di quest’argomento ci occupiamo, comunque, in un altro punto del rizoma, dedicato appositamente alla figura.

Con il termine immagine, come ci aiuta a comprendere un buon dizionario etimologico della lingua, come quello di Cortelazzo e Zolli, s’intende una "forma esteriore di un corpo percepita con i sensi specialmente della vista". E dunque "rappresentazione grafica o plastica di un oggetto", e, nel senso esteso, "riproduzione di una persona o di una cosa molto simile all'originale". Figurativamente, "manifestazione percepibile di un complesso di elementi". "Figura che evoca una data realtà". E perciò "rappresentazione simbolica". E poi ancora: "rappresentazione mentale di cose, persone, situazioni non più esistenti o non più percepibili nel momento attuale", e, finalmente, "apparenza per il pubblico". Qui l'inglese image!

Daniel J. Boorstin The Image. The Image. A Guide to Pseudo-events in America, (Harper Colophon, New York 1962)

Boorstin scrive il suo saggio in straordinaria coincidenza con il pensiero di Debord. Per Debord, che aveva scritto il suo celebre libro La società dello spettacolo nel 1961

(De Donato, 1968) – e le cui tesi saranno approfondite nel 1988 in un altro famoso lavoro, i Commentari sulla società dello spettacolo

(Sugarco Edizioni, 1990, con “una nota” introduttiva di Giorgio Agamben) - la civiltà contemporanea era essenzialmente una società dell’immagine, più propriamente definita come società dello spettacolo

. Per Boorstin, analizzando gli effetti dell’artificializzazione della realtà, prodottasi in America per una serie di concause, l’immagine è definibile come uno "pseudo-evento", un happening! Un accadimento non casuale, ma pianificato con largo anticipo da strategie di tipo “politico”. The American citizen thus lives in a world where fantasy is more real than reality, where the image has more dignity than its original

(ib. p 37).

Lo pseudo-evento possiede, per Boorstin, le seguenti caratteristiche:

- non è spontaneo, ma è sempre preorganizzato o quanto meno sollecitato da qualcuno;

- è programmato al fine di essere riportato o riprodotto, e, per questo scopo, è modellato in funzione della sua riproducibilità nei media;

- il suo successo è direttamente proporzionale alla quantità di attenzione che riesce a sollevare nei media;

- le relazioni di tempo coinvolte nell'evento sono fittizie o artefatte;

- l'informazione viene data sempre come se l'evento facesse già parte del passato e della storia;

- la domanda "è vero?" è la meno importante tra tutte;

- la sua relazione con la realtà è volutamente occasionale, incerta ed mbigua e il suo interesse è determinato proprio da tale ambiguità;

- la domanda che ci possiamo fare di fronte ad un evento: "cosa significa?" ha acquistato una nuova dimensione, nel senso che non ci interessa più sapere il significato della cosa in sè, ma ciò che ne pensa colui con cui ne parliamo.

L’immagine è il fondamento della comunicazione, il medium attraverso cui passano contemporaneamente il reale e la sua interpretazione, il rappresentato e il rappresentante, l’oggetto e il soggetto. Che il mondo sia tutto ridotto in immagine, ancora non spiega completamente il potere dell’immagine. Più potente, più pericolosa della parola, l’immagine vince sul piano dell’immediatezza, della persuasione, del convincimento: sul piano della prova! Perciò essa è il fondamento di ogni strategia del politico, l’essenza stessa dell’apparenza e dell’apparizione, l’anima della persuasione e della pubblicità.

Come diciamo, a proposito del visibile, niente è innocente nel campo del vedere! L’immagine non è il risultato di un semplice atto di percezione, non è l’effetto di un’attività sensoriale della vista, non è, insomma, un fatto automatico, ma è la conseguenza di un’attenzione voluta e di uno sguardo consapevole: l’immagine è, per così dire, la messa a fuoco di un pensiero, di un’idea, di una fantasia, che si nutrono di ciò che vedono.

In senso generale, possiamo dire che l’immagine è sempre l’immagine di qualcosa, sia essa un’entità reale e fisica, sia essa un’entità immaginaria, frutto della nostra fantasia.

L'immagine, dunque, appartiene ad un rizoma complesso, le cui linee di massima tensione passano attraverso due nodi fondamentali: la percezione e la rappresentazione.

La percezione sembra fondamentale, finché non ci occupiamo della rappresentazione. Ma anch’essa riserva sorprese!

Le rappresentazioni non ci insegnano nulla, né di vero né di falso, sul mondo esterno (...). Mentre vedo un oggetto, non me lo posso rappresentare. (...) La rappresentazione non è un’ immagine, afferma Wittgenstein (Ludwig Wittgenstein, Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie

; tr. it.: Osservazioni sulla filosofia della psicologia, Adelphi, Milano 1990, II, 63).

La rappresentazione, dunque, non è un'immagine, e neppure lo è l'impressione visiva

(ib., II, 112). L'immagine è un fatto sempre e comunque mentale: sempre ci rappresentiamo una cosa diversamente da ciò che appare!

Da queste premesse ci sarà finalmente chiaro il paradosso dell'immaginazione, vale a dire di quella facoltà che permette di pensare senza regole fisse e di associare liberamente i dati dell'esperienza

. Il paradosso consiste nel fatto che, se l'immaginare significa "concepire con la mente e con la fantasia" - e, di conseguenza, l'immaginario, che è "l'effetto dell'immaginazione", risulta una dimensione legata al soggetto e, più precisamente, alle elaborazioni fantastiche della sua mente -, l'immaginazione non è affatto un fatto volontario

.

L'immaginazione, come ci dice Wittgenstein, è il risultato di una complessa interazione dell'esterno con l'interno della nostra mente. Dice esattamente Wittgenstein: a sfavore della volontarietà dell'immaginazione, si può dire che spesso le immagini s’impongono alla nostra mente contro la nostra volontà, e che resistono; non riusciamo a scacciarle

(ib., II, 86). Straordinaria chiave di lettura e di comprensione dei meccanismi che determinano quello che, in maniera prima piuttosto ingenua, chiamavamo il nostro immaginario. Esso è dunque sì l'effetto della nostra immaginazione, ma l'immaginazione, a sua volta, è l'effetto di cause esterne, che la determinano e la dirigono verso produzioni mentali spesso precostituite e contro cui è difficile resistere.

Il problema , che ne deriva, è fondamentale, soprattutto se riferito alla dimensione della civiltà attuale, non a caso definita civiltà dell’immagine

. E il problema si complica ulteriormente, se apriamo l'analisi alle differenze, che Wittgenstein, ovviamente, non poteva prevedere, tra le immagini analogiche e quelle di sintesi, o digitali. Ma, potremmo dire meglio: tra le varie famiglie di immagini, quelle mentali, quelle analogiche e quelle digitali, che costituiscono una rete estremamente complessa, e tutta ancora da decifrare completamente.

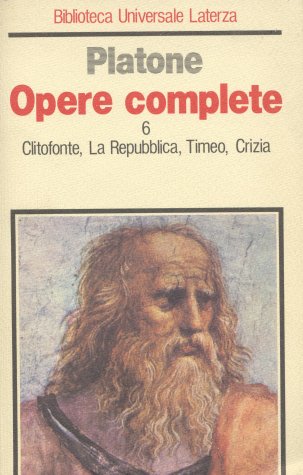

Platone, Opere Complete

La comunicazione visiva si trasmette per immagini, ovviamente, ma cos’è l’immagine? Appartiene alla cosa, o è una nostra illusione? Lo so, il problema è vecchio quanto il mondo …, risale addirittura al tempo delle caverne! Intendo, la caverna di Platone!

Il filosofo greco aveva aperto le ostilità, mettendoci per sempre in testa il sospetto che tutto ciò che vediamo sia illusorio: nel mondo sensibile, gli uomini sono come schiavi incatenati in una caverna e costretti a guardare sul fondo di essa le ombre degli esseri e degli oggetti proiettate da un fuoco che arde all’imboccatura di essa (in realtà, Platone non la fa così semplice: questa caverna è davvero una macchina cinematografica ante litteram: un’emissione luminosa, una proiezione, uno schermo che ne intercetta il raggio, delle silhouette che si muovono davanti allo schermo, ma anche al di là di un muro …).

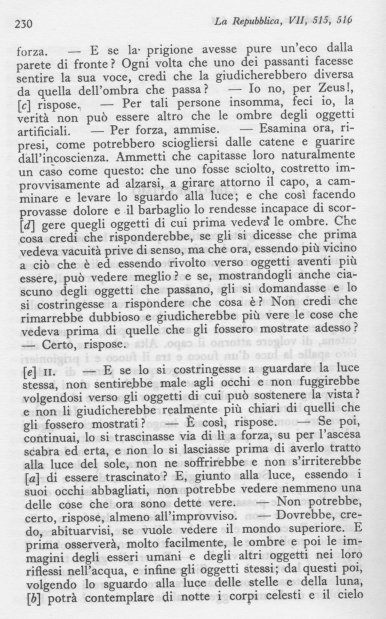

Passo del libro VII della Repubblica

I prigionieri scambiano queste ombre per realtà. Chi si liberasse e riuscisse ad uscire dalla caverna, non potrebbe sostenere la luce del sole e dovrebbe compiere un progressivo passaggio dalle ombre alle immagini e quindi ai corpi. Riuscirebbe finalmente a capire che la vera realtà è fuori della caverna, che la vera conoscenza è alla luce del sole!!!

L’uscita dalla caverna corrisponde all’apertura di un’esperienza totale, rivoluzionaria: quella della “scienza”.

Ma il pensiero di Platone va ancora oltre, ed è questa la parte troppo spesso dimenticata da chi fa ricorso a questo luogo comune della caverna: chi ha visto la luce, deve tornare nella caverna, per mettere a disposizione di chi ancora vi è prigioniero ciò che ha visto. Deve portare la luce, farsi figura prometeica (l’eroe mitico che aveva rubato la luce – della conoscenza – agli dei e l’aveva distribuita tra gli uomini), tornare tra gli schiavi dell’illusione, perché questi schiavi, questi prigionieri, sono i suoi compagni, sono effettivamente il suo mondo! Dovrà riabituarsi all’oscurità, per spingere la scienza ancora più in là!

Sulla porta del suo studio, si narra che un grande sociologo americano, Herbert Marcuse (ai cui insegnamenti, anche, si deve la presa di coscienza di un’intera generazione, quella, per capirci, che fa capo al cosiddetto Sessantotto), avesse apposto uno scritto di questo tenore: come fanno schiavi, che non hanno la coscienza d’essere tali, ad essere liberati?

Il celebre passo del libro VII della Repubblica, al di là delle implicazioni filosofiche ed epistemologiche sollevate in questo celebre passaggio (!) platoniano, ipotizza figurativamente la presenza di un set animato, cinematografico: ancor più, è proprio una sorta di modello filmico a spiegare il fenomeno percettivo dell’illusione della realtà.

Il mito della caverna è riproposto, anche se in chiave ovviamente spettacolare, dal regista Wim Wenders nel suo film Fino alla fine del mondo

(USA, 1991). Wenders, in quest’opera cinematografica - il cui pretesto è una storia d’amore di un uomo costretto a rincorrere la sua amata attraverso tutti i continenti della terra - si rifà al mito platoniano della caverna.

Wim Wenders Fino alla fine del mondo (USA, 1991)

Uno dei protagonisti principali è un anziano scienziato, che vuole penetrare nel cervello umano per estrarvi le immagini dei ricordi, in modo che esse possano essere viste, come delle proiezioni televisive, all’esterno: rese pubbliche! Per fare ciò, lo scienziato e il suo gruppo di ricercatori allestiscono un laboratorio nel profondo di una caverna in Australia. Gli aborigeni, che fungono da assistenti all’esperimento, abbandonano, ad un certo punto dell’esperimento, lo scienziato, affermando che non si deve mai oltrepassare il confine del sogno e dell’intimità dell’individuo, perché l’interiorità è un luogo sacro e inviolabile.

Per passare alle … dimostrazioni percettive: diciamo subito che, anche in questo campo, la parola immagine è equivoca! Essa, infatti, sta ad indicare sia ciò che vediamo direttamente nella realtà fisica, sia ciò che è contenuto all’interno di una riproduzione di tale realtà. La stessa parola sta a significare dunque sia la cosa sia la sua rappresentazione. Da qui l’infinita antologia delle provocazioni dell’arte figurativa, soprattutto surrealista. L’immagine è, dunque, sia ciò che vediamo attraverso una finestra reale, aperta sul paesaggio e, in generale, sul mondo circostante, sia ciò che è contenuto, per esempio, in un dipinto, in un disegno o in una foto, come per esempio, una finestra aperta su un paesaggio ...

Su questo piacevole equivoco, Magritte, in modo particolare, ha prodotto opere di grande concettualità.

Magritte Il richiamo delle cime 1942

Prendiamo, per esempio, Il richiamo delle cime

. In quest’opera, il cui contenuto rasenta volutamente il kitsch (cioè il cosiddetto “cattivo gusto”) solo la sezione della tela, a sinistra, fa comprendere che il paesaggio, che vediamo al di là della finestra, è parzialmente coperto da un quadro, che ne ripete, con perfetta coincidenza prospettica, la visione. Si tratta di un espediente frequentemente usato da Magritte per cortocircuitare realtà e rappresentazione e sconcertare lo spettatore.

Una circolarità continua, in un moto uniformemente accelerato, fa passare le immagini dalla realtà alla mente alla rappresentazione e di nuovo alla realtà, con un incessante arricchimento di dati interni all'immagine, ma con una perdita progressiva da parte dell'uomo della capacità di prodursi immagini mentali svincolate dall'induzione dell'esterno. Come più volte abbiamo detto, quale immaginazione superstite in mezzo all'oceano sterminato delle immagini? Il nostro viaggio non è più nelle strade del mondo alla ricerca di immagini, ma un percorso labirintico tra le immagini per ritrovare il mondo!

Tutto si traduce in simulazioni, in pseudo-eventi. Questi si sostituiscono progressivamente alla realtà nella sempre più fragile coscienza di essa. Società dello spettacolo

, in cui tutti siamo parimenti spettatori ed attori. Per ciò possiamo affermare che l'immagine è un trucco, un nodo che ci lega ad un sistema di convenienza, vale a dire al cosiddetto “senso comune” (a proposito di sensi!).

L'esperienza di altre dimensioni sensoriali, come quelle prodotte dalle macchine dette virtuali, ci induce a profonde considerazioni sulla dimensione di questo nuovo viaggio, che si trova immerso in una realtà parallela, o “realtà due”, ma per la quale non si possiede ancora un linguaggio definitivamente descrittivo. Muoversi, toccare, vedere, ascoltare, sono azioni possibili dentro il nostro spazio-tempo, mediante i nostri normali sensi. Ma, all'interno della dimensione spaziale soft, propriamente chiamata Virtual Reality

, quale linguaggio, quali termini per definire gli oggetti, quali modalità per flettere i verbi e i predicati? Se l'oggetto non è propriamente tale, quale il ruolo del soggetto e quale la sintassi che può permettere di legare insieme i nomi e le cose? In questa dimensione, così per altro esteticamente attraente per la sua spettacolarità, quale eventuale produzione artistica? Come si disegnerà sul tavolo del laboratorio virtuale?

L'immaginario iconico prodotto dalla tecnologia elettronica e dai calcolatori avanzati si situa ad un incrocio multiplo: con il fantastico onirico e surreale dell'arte e con il mondo delle nuove creazioni biologiche. Gli ibridi chimerici, prodotti dalla manipolazione bio-genetica delle cellule e dei geni, costituiscono esseri mai prima ipotizzabili (la lucciola-edera, la pianta-scorpione, la donna-scrofa-topo, il pigrone), forme-creature, che superano nella realtà anche la più estrema fantasia. L’immagine è del tutto nuova! Ed è all’interno di questo spazio-immagine che è costretto a muoversi e a confrontarsi l’artista attuale. Viviamo in una cultura che è soprattutto una cultura riproduttiva, e la riproduzione è, in fondo, la testimonianza non della fine della creatività e dell’originalità dell’arte, ma dell'attuarsi di un altro modello di espressività.

La tesi benjaminiana della fine dell’aura dell’opera d’arte, in quanto irripetibile, unica, originale, sembra, dunque, superata, come sostiene anche Scarpitta, nel suo saggio sull'Artificiale

(Guy Scarpetta, L'Artifice, Paris 1988; tr. it.: L'artificio. Estetica del XX secolo, Sugarco, Milano 1991): pratiche artistiche producenti unicità coesistono e si compenetrano vicendevolmente, ibridandosi, senza alcuna differenza semantica, con quelle riproduttive! Una testimonianza, per esempio, può essere offerta dallo spettacolo degli U2, Zoo TV. Sul set della loro performance convivono: musica dal vero, playback, registrazioni, videoproiezioni in tempo reale e in differita, programmi inviati dai satelliti o trasmessi in linea, contenuti di news e cronaca sportiva ….

Come abbiamo sostenuto in più occasioni, è proprio questa tecnica di mixaggio e di collage ad aver mutato la concezione estetica stessa dell'arte, la quale conquista oggi qualche originalità solo in quanto rappresentazione della rappresentazione, immagine dell'immagine!

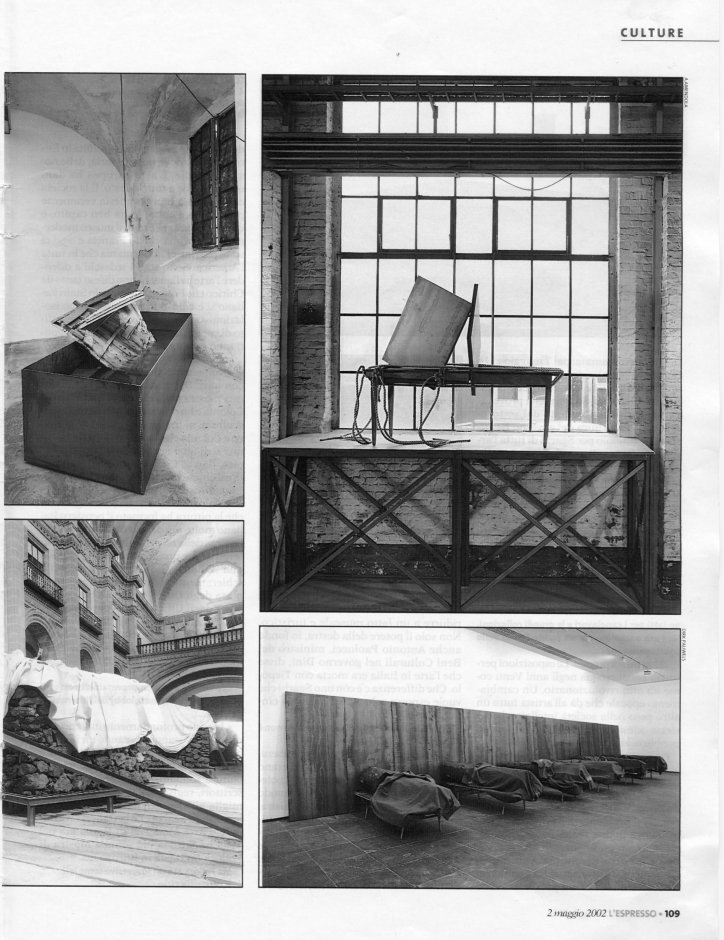

Leggiamo cosa ne dice, in una recente intervista uno degli artisti più importanti del nostro tempo: Jannis Kounellis. Dice Kounellis:

l’artista (notare, dicesi artista, ma s’intende solo l’artista pittore o scultore, insomma colui che ha a che fare con le immagini prodotte in via immediata, direttamente dalla mano, dall’ arto!) è padrone dei suoi mezzi di produzione; si muove avendo come palcoscenico (e come mercato …) il mondo intero; “parla attraverso l’immagine”, la quale ha un carattere rivoluzionario; ogni tipo di potere ha sempre cercato di controllare la pericolosità dell’immagine costringendola all’interno del museo e del consumo spettacolare.

Intervista a Jannis Kounellis

Intervista a Jannis Kounellis

Intervista a Jannis Kounellis

Intervista a Jannis Kounellis

Paradossali, a prima vista, queste osservazioni di Kounellis, il quale, pur avendo opere disseminate in tutte le collezioni e i musei più importanti del mondo, contrappone l’irriducibilità dell’immagine a farsi consumo e merce e l’estetizzazione che delle immagini prodotte dall’arte ne fa la società dello spettacolo. Ma, perché l’immagine sia rivoluzionaria, e dunque pericolosa per il “potere” o “sistema”, lo si chiami come si vuole, è sufficiente che la sua forma (il suo significante) sia nuova, innovativa e controcorrente o è necessario che sia il suo contenuto a divenire motivo di riflessione etica e politica e morale e dunque contestativo dell’esistente, vera forma “critica”, che non accetta l’esistente così com’esso è? Questi, dunque, i problemi del comunicar visivo: per continuare a usare l’esempio di Kounellis, basta portare cavalli in galleria, o sacchi di carbone in un museo o una nave davanti alla Biennale di Venezia (tutte opere che hanno lasciato il segno!) o è necessario anche alludere, che so, allo sfruttamento che fa l’uomo dell’animale, al lavoro in miniera o al mercato internazionale delle materie prime? L’immagine è un’ossessione e un incubo, se si pensa a quanto essa incida nel riconoscimento della nostra stessa identità: la carta d’identità, il passaporto, la patente … Qualcuno ha giustamente detto che ogni fotografia ritrattistica e identitaria è, nonostante ogni buona intenzione, immediatamente “segnaletica”, poliziesca e criminalizzante.

Alexander Gardner Lewis t. Powell, 1865

Se ritorniamo su un’immagine di cui ci siamo occupati in conclusione dell’articolo sullo sguardo, il ritratto del condannato a morte, di cui Roland Barthes s’era magistralmente occupato nel citato saggio sulla Camera chiara, dobbiamo fare delle precisazioni. Questa è la sede, perché l’immagine, che lì ci commuove, qui ha bisogno di raffreddamento in un nuovo bagno di fissaggio … Il condannato a morte è un certo Lewis Payne, uno dei cospiratori accusati per l’assassinio del presidente degli Stati uniti, Abramo Lincoln. Autore di questo capolavoro della fotografia criminale è Mathew B. Brady, il famoso fotografo della guerra di Secessione. Lewis Payne, che venne impiccato, si presta a questo estremo ritratto con piena ed orgogliosa consapevolezza. Si tratta di sapere il significato dell’immagine: la sua capacità di produrre la storia e, mediante questa, l’immortalità. Non è poco per chi è condannato a morire prima del tempo. È Payne, dunque, più di Brady, ad essere l’autore dell’immmagine!

Queste considerazioni ci porterebbero di conseguenza a parlare del ritratto (non è mai finita … I rizomi, a non tagliarli, infestano!). Dell’infinita serie degli artisti, che da sempre, ma sempre meno nell’evoluzione storica dell’arte, hanno fatto ritratti, ci occuperemo solo di un caso limite, molto coinvolgente!

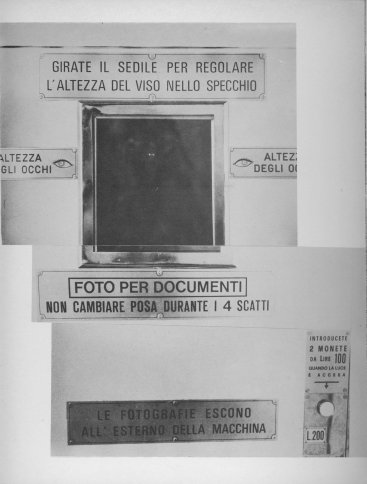

Franco Vaccari Esposizione in tempo reale, 36a Biennale di Venezia, 1972

Franco Vaccari Esposizione in tempo reale, 36a Biennale di Venezia, 1972

Franco Vaccari Esposizione in tempo reale, 36a Biennale di Venezia, 1972

Franco Vaccari Esposizione in tempo reale, 36a Biennale di Venezia, 1972

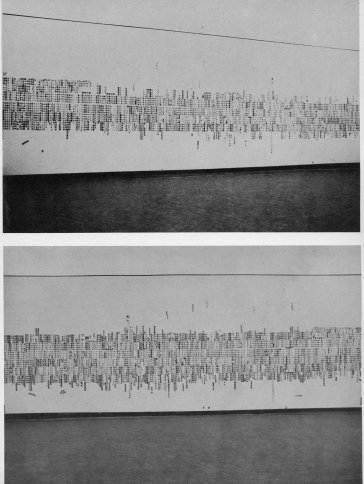

Si tratta dell’artista Franco Vaccari. Nella sua celebre performance ed installazione Esposizione in tempo reale

(36a Biennale di Venezia, 1972), Vaccari ha invitato ogni spettatore a farsi da sé il ritratto in una cabina automatica e ad attaccare, infine, la propria foto lungo le pareti dello spazio espositivo. L’intimità dello sguardo autorifesso allo specchio di controllo, posto di fronte al soggetto, nella relativa oscurità della cabina, diventa, dopo lo shining provocato dal flash, memoria, storia, eternità. Di più: diventa immagine, che si presta a sua volta all’intimità di un nuovo sguardo, lo sguardo dell’altro, lo sguardo voyeuristico dello spettatore, un attimo prima di farsi a sua volta attore. In una coazione a ripetere, indotta dalla virologia stessa dell’immagine. Perfetta metafora dell’eterno ritorno (sul luogo del delitto).